Die üblichen Verdächtigen?

Nun ging es darum, wie in einem Kriminalfall, das Tatmotiv zu ermitteln: in unserem Fall sehr wahrscheinlich (und auch, wie gesagt, nicht verwerflich) Hunger!

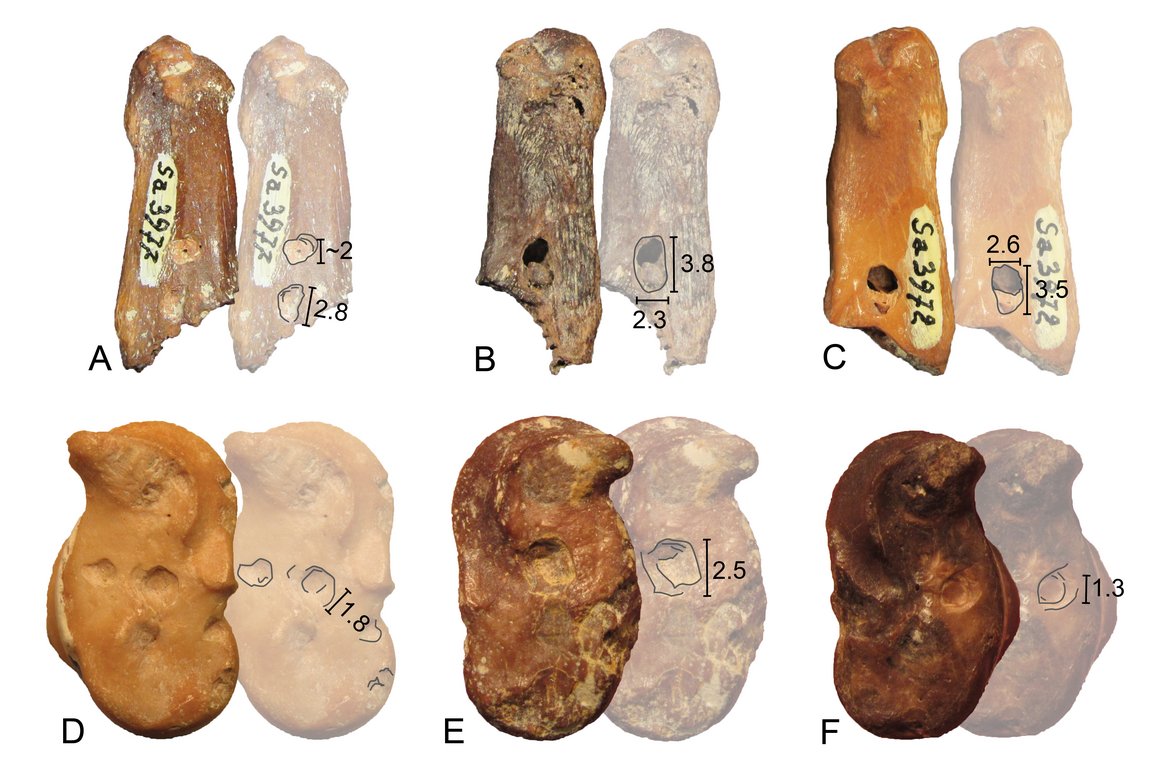

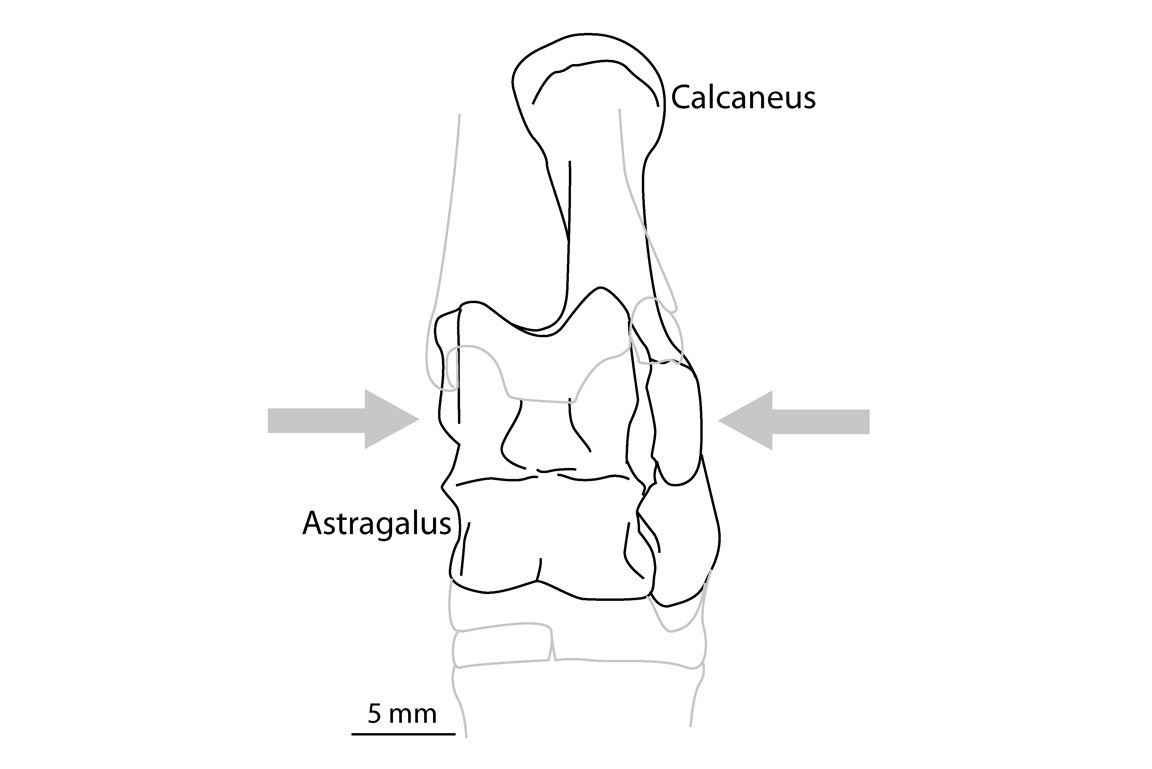

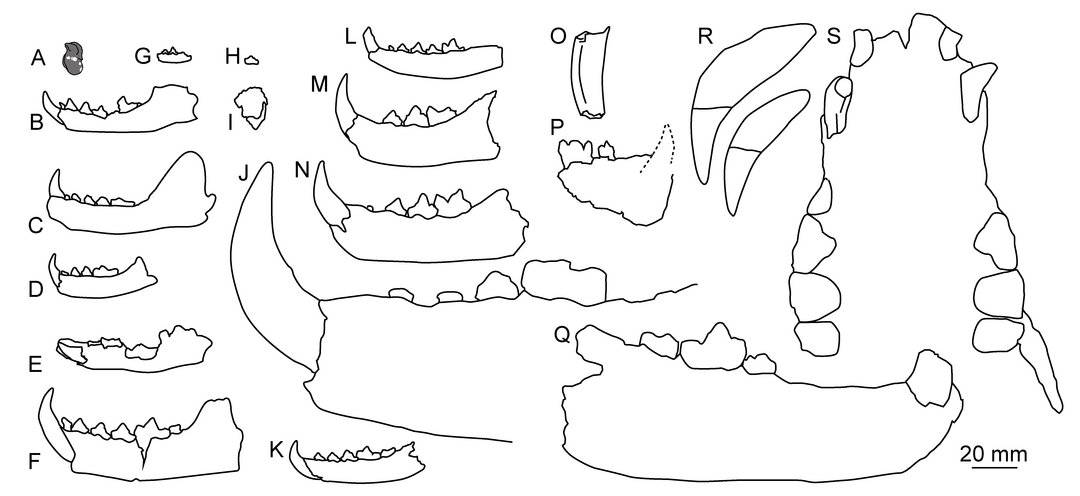

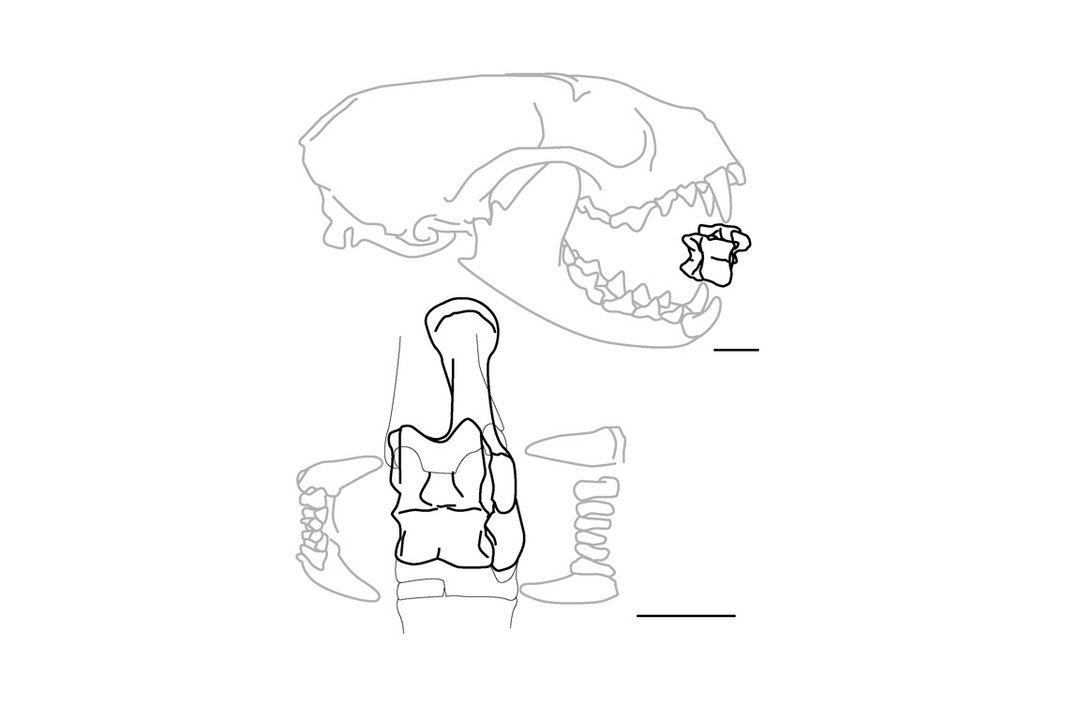

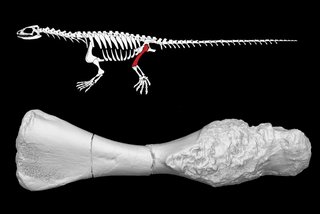

Dann musste der „Täterkreis“ eingegrenzt werden. Verdächtig, da am Tatort erwischt (also in Sansan als Fossil gefunden), waren verschiedene Raubtiere. In Frage kamen Krokodile, Greifvögel, Schildkröten und natürlich räuberische Säugetiere.

Krokodile waren erstmal naheliegend. Als klassische Lauerjäger schnappen diese Reptilien auch nach den Beinen der Opfer, um sie unter Wasser zu ziehen. Krokodile schieden dennoch relativ schnell aus. Erstens erkennt man Krokodilbisse an den in Linien angeordneten Bisslöchern, die hier so nicht vorlagen. Zweitens verschlingen Krokodile eine kleine Beute meist am Stück, und bei ihrem hoch effizienten Verdauungssystem bleibt von den Knochen in der Regel nicht mehr viel übrig. Zumindest aber müssten viele Knochen stark angelöst sein. Die meisten der Moschustierknochen waren aber gut erhalten. Krokodile waren also entlastet.

Dann nahm ich mir Vögel vor. Manche Greifvögel jagen auch heute noch Moschustiere. Meist erfolgt die Attacke aber logischerweise von oben. Zudem findet man Löcher durch Krallen und Schnäbel, wenn überhaupt, nur auf relativ dünnen Knochen wie dem Schulterblatt. Also war unser „Täter“ wohl auch kein Vogel.

Bleiben unter den Nichtsäugetieren noch die Schildkröten: Jeder kennt schließlich mindestens eine Schnappschildkröten-Bissgeschichte. Und Schnappschildkröten gab es auch in Sansan. Bei heutigen Vertretern wurde beobachtet, dass sie sich ins Bein des Beutetiers, z.B. eines Wasservogels, verbeißen und das Tier langsam nach unten ziehen, bis es schließlich vor Erschöpfung untergeht und ertrinkt. Würde also auch sehr gut zu unseren Bissspuren passen. Das Problem war nur die Form der Spuren. Der Schnabel einer Schildkröte hinterlässt Schnittspuren oder durchtrennt die Knochen gleich ganz. Runde Löcher durch einen Schildkrötenbiss sind nicht bekannt. Schildkröten schieden also auch aus dem Kreis der Verdächtigen aus.

Kommentare (0)

Keine Kommentare