Liebe Besucher*innen,

während der Sonderausstellung "Triassic Life" im Museum am Löwentor ist der Bereich "Erdaltertum" im Zeitraum 17.10.2025–07.06.2026 nicht zugänglich.

Liebe Besucher*innen,

während der Sonderausstellung "Triassic Life" im Museum am Löwentor ist der Bereich "Erdaltertum" im Zeitraum 17.10.2025–07.06.2026 nicht zugänglich.

Moderne begegnet Urzeit: 3.500 Quadratmeter Ausstellungsfläche und bis zu 14 Meter Höhe, aber keine Zwischenwände. Das auch architektonisch interessante Museum am Löwentor wurde für die international bedeutende Fossiliensammlung gebaut und im Jahr 1985 eröffnet.

Natur begegnet Kultur: Das mitten im Park gelegene Schloss Rosenstein ist Sitz der biologischen Ausstellung des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart. Wenn Sie sich für die heutige Tierwelt und ihre Lebensräume interessieren, beginnen Sie Ihren Besuch im Schloss Rosenstein.

text

M. Kovalenko

M. Kovalenko

M. Kovalenko

M. Kovalenko

M. Kovalenko

M. Kovalenko

M. Kovalenko

Das Leben steht niemals still – denn die Welt ist in ständigem Wandel und nur wer mithalten kann, bleibt im Spiel. Das gilt für jedes einzelne Lebewesen ebenso wie für die Abermillionen verschiedener Arten von Tieren, Pflanzen, Pilzen und Einzellern, mit denen wir uns diesen Planeten teilen. Nur die jeweils erfolgreichsten überleben lange genug, um Nachwuchs zu zeugen, und so ist jede neue Generation ein bisschen besser angepasst als die vorherige.

Diese ständige Weiterentwicklung des Lebens nennt man Evolution. Sie erzeugt pausenlos neue Eigenschaften, Formen, Fähigkeiten und Arten – also auch immer noch mehr lebendige Vielfalt. Diese Vielfalt des Lebens treibt wiederum die Evolution an. Wie und warum, das zeigen ausgewählte Beispiele im Evolutionssaal.

Highlight-Exponate wie ein schwarzer Jaguar, der erste präparierte Panda, der jemals in einem deutschen Museum gezeigt wurde sowie der schönste Beutelwolf der Welt locken uns nun auf Augenhöhe zu spannenden Themen rund um die Entwicklung des Lebens und der Artenvielfalt.

Vielfalt des Lebens: Pflanzen, Pilze, Wirbellose, Fische, Amphibien und Reptilien

Ordnung in die Vielfalt des Lebens zu bringen gehört zu den grundlegenden Aufgaben naturkundlicher Sammlungen. Systematik und Taxonomie nennt man die biologischen Disziplinen, die sich mit der Beschreibung und Abgrenzung von Arten ebenso befassen wie mit der Erforschung ihrer Verwandtschaft und Evolution. Vier Räume im Schloss Rosenstein knüpfen bewusst an das klassische Naturkundemuseum an. Sie bieten mit vielen interessanten Exponaten einen Überblick über die Vielfalt der Lebensformen. Keinen ganz vollständigen allerdings. Viele der grundlegenden Einheiten, der Tierstämme, sind nicht vertreten, meist deshalb, weil sie winzig klein sind oder nur in Flüssigkeit konserviert aufbewahrt werden können. Der Schwerpunkt unserer Ausstellung liegt bei den Wirbeltieren, „nur“ knapp 60.000 der mehreren Millionen Arten, die es vermutlich auf der Erde gibt.

Der erste Raum unter dem Motto „Vielfalt des Lebens“ bietet:

Unter den Wirbellosen Tieren stellen wir exemplarisch folgende Gruppen vor:

Die hintere Hälfte des Raumes gehört bereits den Wirbeltieren, und zwar den „Fischen“ – ein Sammelbegriff für wasserlebende, mit Flossen schwimmende und mit Kiemen atmende Wirbeltiere – den Amphibien und den Reptilien.

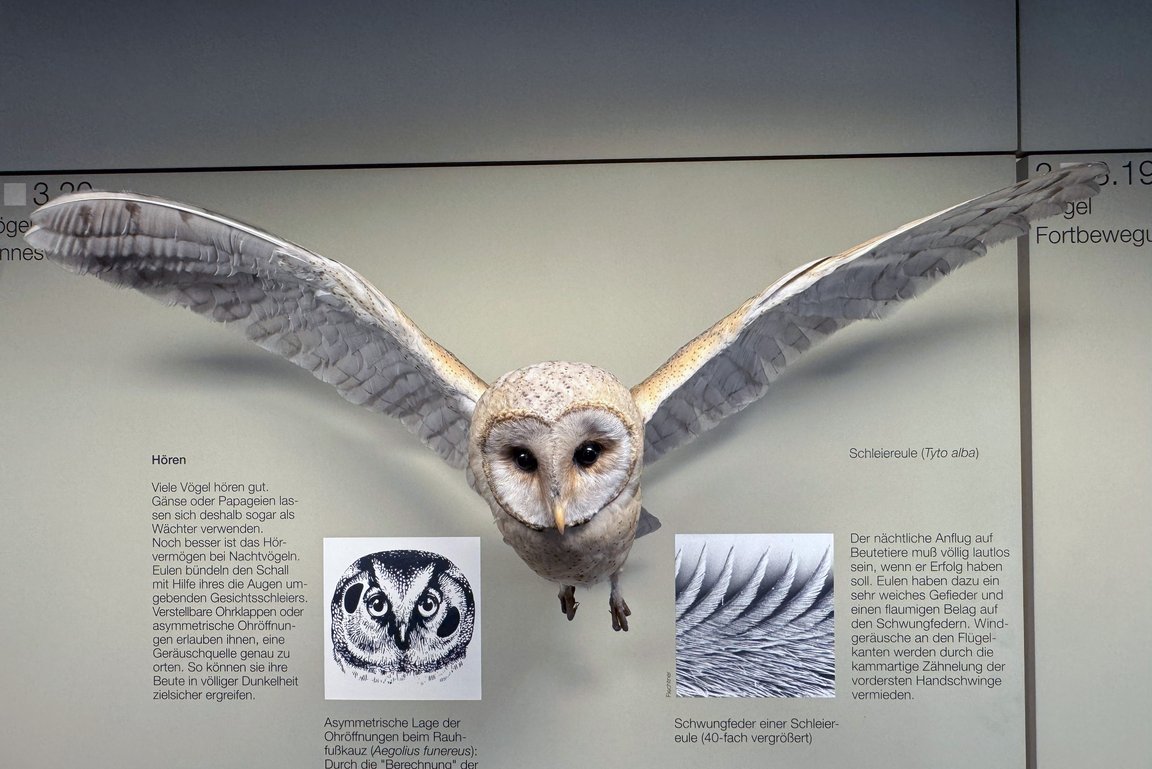

Man muss schon ins Innere der Antarktis reisen, um ein garantiert „vogelfreies“ Gebiet anzutreffen. Ansonsten gilt: Die Vögel sind mit etwa 10.000 Arten nicht nur die artenreichste Gruppe der Landwirbeltiere, sondern auch die vielfältigste. Das immer gleiche Grundprinzip – Federn, Flügel und Schnabel gehören dazu – wird dazu in faszinierender Weise variiert. Unser Überblick zeigt besonders bunte neben tarnfarbenen Vögeln, Vögel mit Spezialschnäbeln und -füßen, Schnellflieger und 'lahme Enten', Straußen- und Kolibrieier...

Was Sie im Vogelsaal – unter anderem – sehen können:

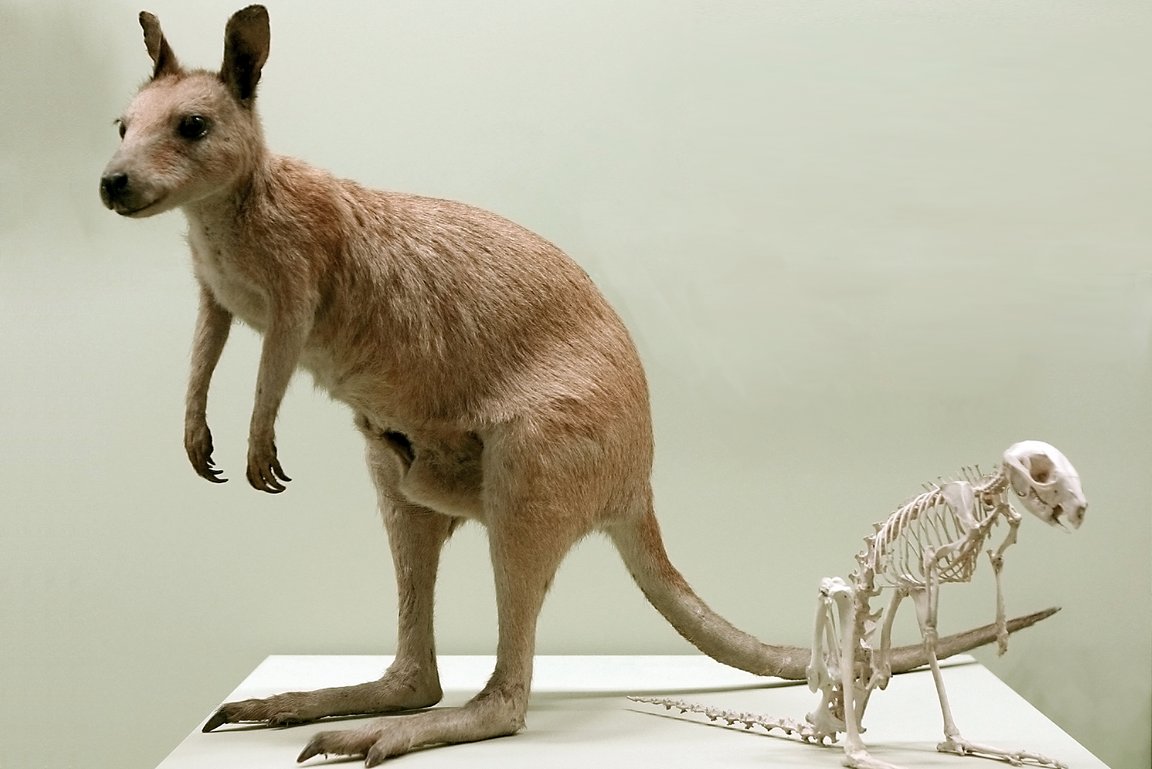

Säugetiere sind mit über 5.000 Arten zwar keine besonders artenreiche Gruppe, sie sind aber für uns Menschen besonders wichtig: Wir selbst sind Säugetiere und auch die meisten unserer Haus- und Nutztiere gehören zu dieser Gruppe. Auch ökologisch spielen die Säugetiere eine so wichtige Rolle, dass die vor 65 Millionen Jahren beginnende Erdneuzeit oft als „Zeitalter der Säugetiere“ bezeichnet wird [auch wenn wir, sieht man es weniger durch die menschliche Brille, eher im Zeitalter der Insekten leben].

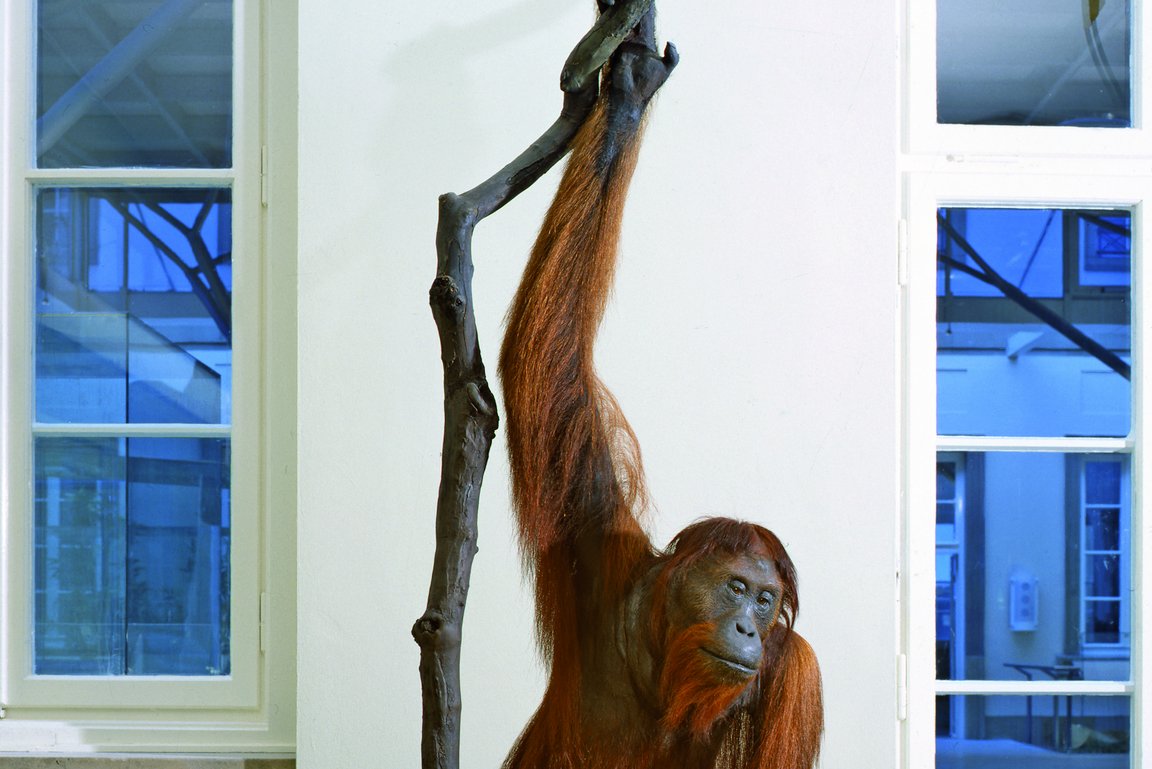

Primaten sind zwar nur eine Ordnung der Säugetiere, für uns Menschen aber eine besonders wichtige: Wir selbst sind Primaten und eng mit den großen Menschenaffen verwandt. Als einziger Primat haben wir es geschafft, uns über die ganze Erde auszubreiten. Die meisten anderen Arten der Ordnung sind auf die Tropen beschränkt; den größten Primatenreichtum weisen tropische Wälder auf.

Die über 300 Primaten-Arten lassen sich in die in drei Gruppen einteilen:

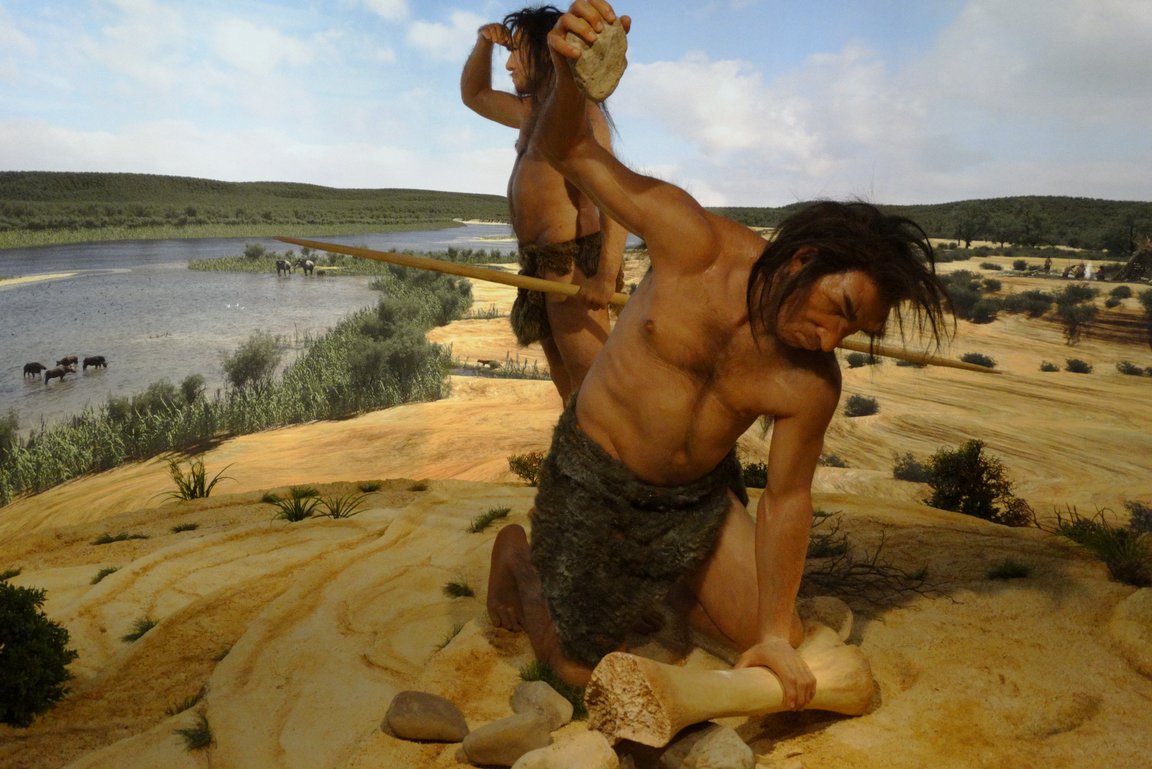

Skelette von Gorilla und Mensch ermöglichen einen genauen Vergleich der Gemeinsamkeiten und Unterschiede des Knochenbaus. Die stammesgeschichtliche Entwicklung des Menschen stellen wir in großen Zügen dar. Ausgangspunkt ist eine Skelettrekonstruktion von „Lucy“, die nach wie vor als einer der spektakulärsten Funde der Menschheitsgeschichte gilt. Verschiedene Australopithecus-Arten, der Formenkreis von Homo erectus, wichtige Funde aus Baden-Württemberg wie der Unterkiefer von Mauer (Heidelberg Mensch) und der Schädel von Steinheim sind ebenso Teil der Evolutionsreihe wie der Neandertaler und die erst seit wenigen Jahrzehntausenden in Europa heimischen, aus Afrika stammenden, modernen Menschen.

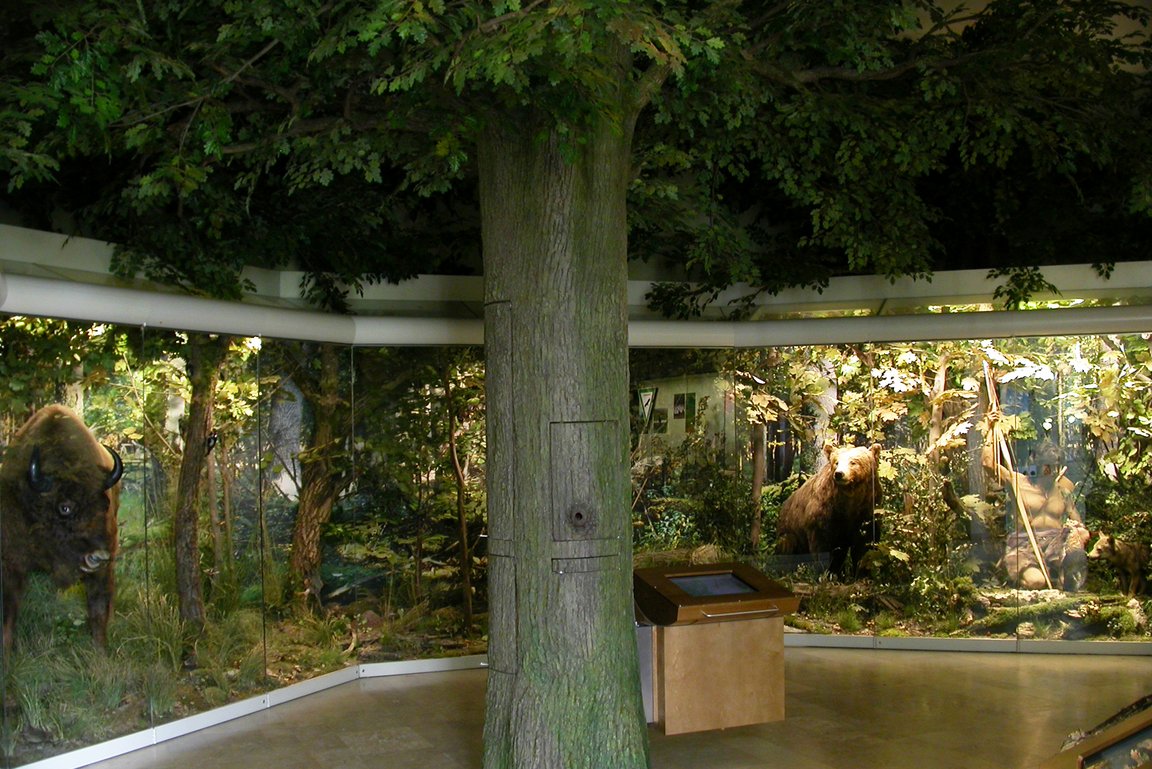

Ein drei Räume umfassender Ausstellungsbereich zeigt Lebensräume, Tiere und Pflanzen aus dem Südwesten Deutschlands. Auch wenn nur ein Bruchteil der aus Deutschland bekannten etwa 40.000 Pflanzen- und Tierarten ausgestellt ist, ist es doch ein ideales "begehbares Bestimmungsbuch" für die heimische Fauna.

Viele Tiere leben in freier Wildbahn sehr versteckt. Im Museum lassen sie sich viel leichter kennenlernen – zumal sie alle ihr Namensschildchen tragen. Wir stellen in diesem Bereich alle wichtigen Lebensräume Baden-Württembergs vor: Laub- und Nadelwälder, Moore und Wiesen, Felsen und Felder. Die Natur- und Kulturlandschaften sind liebevoll mit originalen Pflanzen gestaltet. Unter den Tieren überwiegen auf den ersten Blick zunächst die Wirbeltiere, also Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische. Aber wenn Sie genau beobachten, werden Sie auch viele kleine Arten entdecken: Insekten, Spinnentiere, Schnecken...

Baden-Württemberg ist ein Waldland. Besser gesagt: Es war ein Waldland, bevor die Menschen begannen, Landwirtschaft zu betreiben, und es wäre binnen kurzem wieder eines, wenn sie diese einstellten. Der Schwerpunkt in diesem Raum liegt deshalb auf den Waldlebensräumen. Von Natur aus unbewaldet sind neben den Moorgebieten vor allem die Felslandschaften.

Dioramen sind eine klassische und doch zeitgemäße Form der Ausstellung in Naturkundemuseen: Lebensräume, die in ecken- und kantenlosen Räumen gestaltet werden und mit dem Hintergrundgemälde optisch so verschmelzen, dass der Blick des Betrachters ungestört in die Ferne schweifen kann.

Drei große Dioramen versetzen den Betrachter in den herbstlichen Laubwald zu den Rothirschen, in ein Gamsrudel ins Gebirge und mitten in eine Rotte Wildschweine in den nächtlichen Winterwald.

M. Kovalenko

M. Kovalenko

M. Kovalenko

M. Kovalenko

M. Kovalenko

Über zwei Drittel der Erdoberfläche liegen unter Wasser – das meiste davon mehrere Kilometer tief. Damit ist das Meer der mit Abstand größte Lebensraum unseres Planeten. Und der älteste, denn hier entstand einst das Leben: die ersten Einzeller, Pflanzen und Tiere, und auch die ersten Wirbeltiere waren Meeresbewohner.

Heute, nach mehr als dreieinhalb Milliarden Jahren Evolution, tummelt sich eine unfassbare Vielfalt verschiedenster Organismen in den Weltmeeren, vom mikroskopisch kleinen Bakterium bis zum gigantischen Blauwal, der gerade noch in unsere Säulenhalle passen würde. Einen bunten Querschnitt dieser Vielfalt zeigt der Meeressaal – in Ausschnitten ganz unterschiedlicher mariner Lebensräume, vom Strand über den offenen Ozean bis hinab zum Tiefseeboden.

Zwischen Korallenriff und Black Smoker, Schwertfisch, Krake und Dugong begeben wir uns in die Welt der Ozeane. Mitten drin: unser berühmter Seiwal, den eine Multimedia-Show in einem ganz neuen Licht erstrahlen lässt.

Frei stehende Bäume und gedämpftes Licht tauchen den Regenwald-Saal in ein geheimnisvolles Dämmern. In ungestörten Regenwäldern erreicht schließlich nur ein Prozent des eingestrahlten Lichtes den Boden.

Die tropischen Regenwälder gelten als Schatzkammern der Artenvielfalt, die bis heute nicht annähernd vollständig erforscht sind. Bestandsaufnahmen werden dadurch nicht einfacher, dass sich ein großer Teil des Lebens auf die schwer zugänglichen Baumkronen konzentriert. Viele Arten sind gut getarnt oder leben sehr versteckt. Selbst der Regenwald im Museum offenbart seine Geheimnisse erst auf den zweiten Blick! Auf Beschriftung wird in diesem Raum nämlich fast vollständig verzichtet. Ausführliche Informationen über den Lebensraum und seine Bewohner, ob Pflanze, Tier oder Mensch, bieten zwei Computer-Terminals.

Für Trockenheit gibt es viele Gründe. Entsprechend verschiedenartig sind die Trockengebiete der Erde. Der Ausstellungsraum gibt einen Überblick von der ständig trocken-heißen Sahara über die von Regen- und Trockenzeiten geprägten Savannen bis hin zu den winterkalten Steppen. Drei anschließende Dioramen entführen in die an Großtieren reichen Savannen Ostafrikas.

Wüsten entstehen als Folge stabiler Hochdruckzonen im Bereich der Wendekreise ebenso wie im Inneren der Kontinente, weit entfernt vom mäßigenden Einfluss der Meere. Die Übergänge zu anderen Ökosystemen sind fließend. Nirgends ist das so deutlich zu sehen wie in Afrika, wo die Sahara im Süden zunächst in Trocken-, dann in Feuchtsavanne übergeht.

Dreimal Afrika: Die Dioramen in diesem Gang lassen die besondere Faszination der Savannen Ostafrikas mit ihren Großtieren spüren. Faszination aber auch im Kleinen: ob Eierschlange, Gottesanbeterin oder Chamaeleon – Schiebeklappen enthüllen manche interessante Details.

Die mediterranen Lebensräume rund ums Mittelmeer liegen im Sommer im Bereich des subtropischen Hochdrucks und erinnern dann mit hohen Temperaturen und ausgeprägter Trockenheit eher an Nordafrika. Im Winter gehören sie dann klimatisch zu Europa; mit den Westwinden wandernde Tiefdruckgebiete bringen Regen und Abkühlung. Gebiete mit einem solchen mediterranen Klima nehmen nur einen kleinen Teil der Erdoberfläche ein.

Das, was die Geografen die "gemäßigte Zone" nennen – der Bereich zwischen Polarkreisen und Wendekreisen – zeigt sich klimatisch keineswegs überall gemäßigt. Stuttgart liegt ungefähr auf dem gleichen Breitenkreis wie die Steppen Kasachstans und die Wüsten der Mongolei mit ihren extremen Temperaturschwankungen.

Ein wirklich gemäßigtes Klima – weder besonders trocken noch besonders feucht, weder heiß noch kalt – findet sich nur dort, wo der ausgleichende Einfluss des Meeres spürbar ist.

Wir beschränken uns in diesem Saal deshalb auf den Bereich, in dem das gemäßigte Klima seinem Namen besonders gerecht wird: auf die Zone der sommergrünen Laubwälder mit dem Schwerpunkt Mitteleuropa.

Wenn Sie sich unter die zentral stehende große Eiche stellen, sehen Sie:

Jahreszeiten prägen das Leben fast überall auf der Erde. Am auffälligsten tun sie das aber jenseits des Polarkreises. Polartag im Sommer, Polarnacht im Winter – beides polwärts immer länger werdend. Im Polartag steht die Sonne zwar nie hoch am Himmel, sinkt aber auch nicht unter den Horizont. Sie können den Verlauf der Sonnenwanderung an der Längswand des Raums verfolgen. Wer sich etwas länger aufhält, erlebt auch die Polarnacht: Das Licht schwindet bis auf ein bläuliches Dämmern und dort, wo eben noch die Sonne leuchtete, erscheint jetzt die Farbenpracht des Polarlichtes.

Ein "Königliches Landhaus" gab König Wilhelm I. von Württemberg bei seinem Hofbaumeister, dem aus Florenz stammenden Architekten Giovanni Salucci (1769-1845) in Auftrag. Zahlreiche Projektentwürfe folgten, der elfte fand endlich Gnade vor den Augen des Königs. Am 31.5.1824 wurde der Grundstein zu einem der schönsten klassizistischen Gebäude Württembergs gelegt. Sechs Jahre später wurde das Schloss eingeweiht.

Das Schloss und der gleichzeitig angelegte Park, hoch über dem Neckarknie gelegen und mit der Innenstadt durch die Schlossgärten verbunden, spiegeln auch heute noch die Idee und den Charme des in einen englischen Garten eingebetteten Landhauses wieder, auch wenn die Stadt den Park inzwischen völlig einschließt und der Blick über den eingezwängten Neckar die einstige weite Flusslandschaft kaum mehr erahnen lässt. Nach wie vor besticht das Schloss durch seine ebenmäßige, beiderseits durch drei Portiken gegliederte Fassade. Im Inneren hat sich Schloss Rosenstein allerdings grundlegend verändert, eine Folge der weitgehenden Zerstörung im Jahr 1944.

"Überall muss äußerste Sparsamkeit zur Richtschnur genommen werden" – trotz dieser Vorgabe Wilhelms I. war das Schloss ursprünglich prächtig ausgestattet. Die klassizistische Säulenhalle mit ihrem Tonnengewölbe, deren kühle, weiße Eleganz uns heute beeindruckt, war reich mit Fresko-Malereien verziert, die Räume – wesentlich mehr und entsprechend kleiner als heute – ebenfalls fein ausgemalt, die Böden überwiegend aus eichenem Parkett, häufig mit Einlegearbeiten.

Von dieser Innenausstattung ist wenig geblieben. Einzig der umlaufende Fries in der Säulenhalle, von Konrad Weitbrecht (1796-1836) in den Jahren 1826-28 geschaffen, zeugt von einstiger Pracht. Auf 65,3 Metern Länge zeigt er das Landleben im Königreich Württemberg im Lauf der vier Jahreszeiten, an dem der (Land-)Wirtschaftsförderer Wilhelm I. stets sehr regen Anteil nahm und entscheidende Impulse gab.

Bei einem im Jahr 1993 abgeschlossenen Umbau des Gebäudes wurde seine zeitweise verloren gegangene innere Symmetrie wieder hergestellt. Der linke der beiden ehemaligen Innenhöhe (Walsaal) war bereits beim Wiederaufbau nach dem Krieg ohne seine Innenfassade aufgeführt und überdacht worden. Nun erhielten beide Innenhöfe eine gleich gestaltete, von filigranen Stützen getragene Deckenkonstruktion.

Schloss und Park Rosenstein bilden eine landschaftsarchitektonische Einheit. Mit der Grundsteinlegung des Gebäudes wurde auch mit der Gestaltung des Parks begonnen. Dafür sicherte man sich die Kompetenz englischer Gartenbaumeister, die Pläne einreichten. Schließlich fuhr der Stuttgarter Oberhofgärtner Bosch persönlich nach England, um dortige Parkanlagen zu studieren; ihm wurden dann die weiteren Planungen übertragen.

Ein reiner "Lustgarten" war der umzäunte und nicht öffentlich zugängliche Rosensteinpark nicht. Wilhelm I. ließ am nördlichen Parkrand eine Meierei errichten, die den Park landwirtschaftlich nutzte und wo mit der Züchtung einer neuen Rinderrasse ("Rosensteiner") experimentiert wurde – getreu Wilhelms Devise, "das Angenehme sollte überall mit Nützlichem verbunden sein".

Nicht nur landschaftlich und gartenarchitektonisch ist der Rosensteinpark ein Kleinod. Als Teil der "Grünen Lunge" Stuttgarts gehört er zu den wichtigsten Naherholungsgebieten der Stadt. Trotz Großstadt und Publikumsverkehr ist der Park Lebensraum vieler Tierarten, darunter auch seltener. Legendär ist der Park als "Hasenparadies": Nirgends im Land leben Feldhasen in größerer Dichte als hier. Das – aus der Sicht des Naturschutzes – größte Kapital des Parks sind seine Bäume. Alte Bäume, mit Höhlen, Wunden, absterbenden Ästen, sind ein Kosmos für sich. Viele Vögel nisten hier. Besonders hervorzuheben sind Hohltaube und Halsbandschnäpper, beides Höhlenbrüter ebenso wie die exotisch wirkenden Gelbstirn-Amazonen, die sich seit Jahrzehnten erfolgreich hier vermehren. Neben den Vögeln profitieren vor allem viele Insektenarten von den alten Bäumen, darunter der Eremit oder Juchtenkäfer, eine in Mitteleuropa stark gefährdete Käferart.

Text leicht gekürzt aus: Schmid, U. (2007): Schloss Rosenstein. Führer durch die Ausstellung. Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie C, 63, 96 Seiten.

text

PDF Gebäudeplan Museum am Löwentor

Anstehende Neuerungen im Ausstellungsbereich: Für die kommenden Jahre planen wir neue Elemente in der Dauerausstellung im Museum am Löwentor – diese „Science Hubs" sind barrierearm geplant und bieten zum einen eine Einführung in das jeweilige Erdzeitalter, zum anderen stellen Wissenschafter*innen des Hauses ihre Forschung vor.

Seien Sie gespannt!

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Sonderausstellung "Triassic Life" dieser Bereich zur Zeit für Besuchende nicht zugänglich ist.

Die Geschichte des Lebens in Baden-Württemberg, belegt durch Fossilien, reicht immerhin etwa 250 Mio. Jahre zurück! In diesem Ausstellungsbereich wird die frühe Erdgeschichte - das Ediacarium und das Erdaltertum (635 bis 252 Mio. Jahre vor heute) näher beleuchtet, eine Zeit, in der sich das Leben auf der Erde entfaltete. Sie erleben Evolution im Zeitraffer. Sie sind bei der „kambrische Explosion“ dabei, der Entwicklung einer unglaublichen Vielfalt überwiegend kleiner Lebewesen im Meer. Viele von ihnen sehen äußerst bizarr aus und haben Forschende lange vor schwer lösbare Rätsel gestellt.

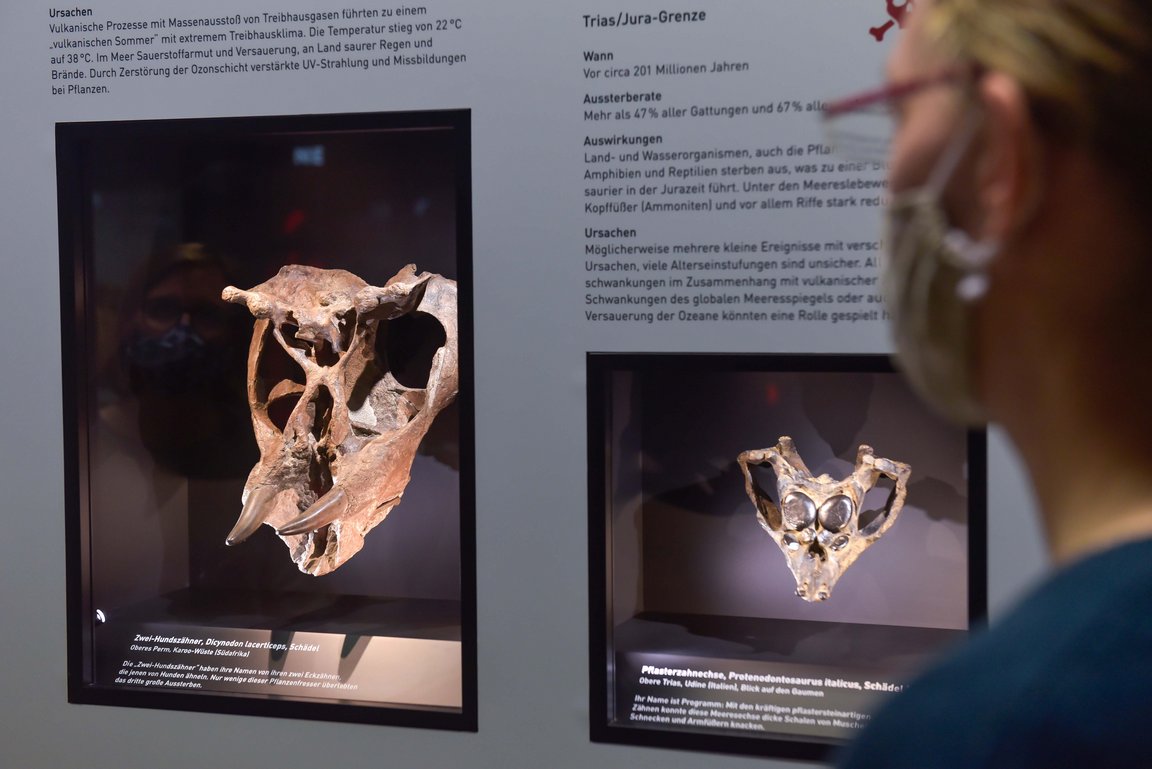

Erst lange danach wurde das Land besiedelt, zunächst nur durch Pflanzen. Deren Landgang war eine Voraussetzung für den Landgang der Gliedertiere und auch der Wirbeltiere. Im Devon erleben Sie in detailgetreuen Lebensräumen, wie sich bei diesen die Arme und Beine entwickelten – eine Voraussetzung für den großen Erfolg der Landwirbeltiere. Später begegnen Sie im üppigen Wald der Karbonzeit den ersten Amphibien und reptilartigen Tieren, daneben Riesenlibellen und gigantischen Tausendfüßern. Anschließend, im beinahe wüstenartigen Perm, sieht die Tierwelt schon ein klein wenig vertrauter aus. Die Vorfahren der Säugetiere spielten damals eine große Rolle. Das größte Massenaussterben in der Erdgeschichte am Ende des Perms hat (fast) deren Weiterentwicklung verhindert.

Gegen Ende des Erdaltertums veränderte sich das Gesicht der Erde stark. Durch tektonische Vorgänge gelangten Teile des heutigen Europas und somit auch Baden-Württembergs in subtropische Klimazonen. Gleichzeitig ließ intensiver Vulkanismus den Kohlendioxid-Gehalt der Atmosphäre ansteigen. Ein natürlicher Treibhauseffekt war die Folge. Beides – Tektonik und Klimawandel – ließ viele Pflanzen und Tiere allmählich aussterben. Während der Buntsandsteinzeit, mit der das Erdmittelalter beginnt, entstand eine „neue“ Tier- und Pflanzenwelt. Am Ende der Buntsandstein-Zeit – bevor das Muschelkalk-Meer auch Südwest-Deutschland überflutete – wurde die Landschaft zunehmend flacher. In dieser Zeit bildeten sich nach stärkeren Regenperioden flache abflusslose Seen, die nur vorübergehend bestanden und deshalb natürlich nur von wenigen Tierarten besiedelt waren. Sehr selten haben sich Reste dieser Fauna in Tonlinsen erhalten.

Das Muschelkalk-Meer war ein von anderen Meeren weitgehend isoliertes flaches Randmeer. Seinen Namen erhielt es wegen seiner Massenanhäufungen von Schalen und Schalentrümmern. Die durch Strömungen und Stürme abgelagerten Schillbänke aus Muscheln, Schnecken und Armfüßern (Brachiopoden) lassen sich teilweise über große Entfernungen verfolgen („Leithorizonte“).

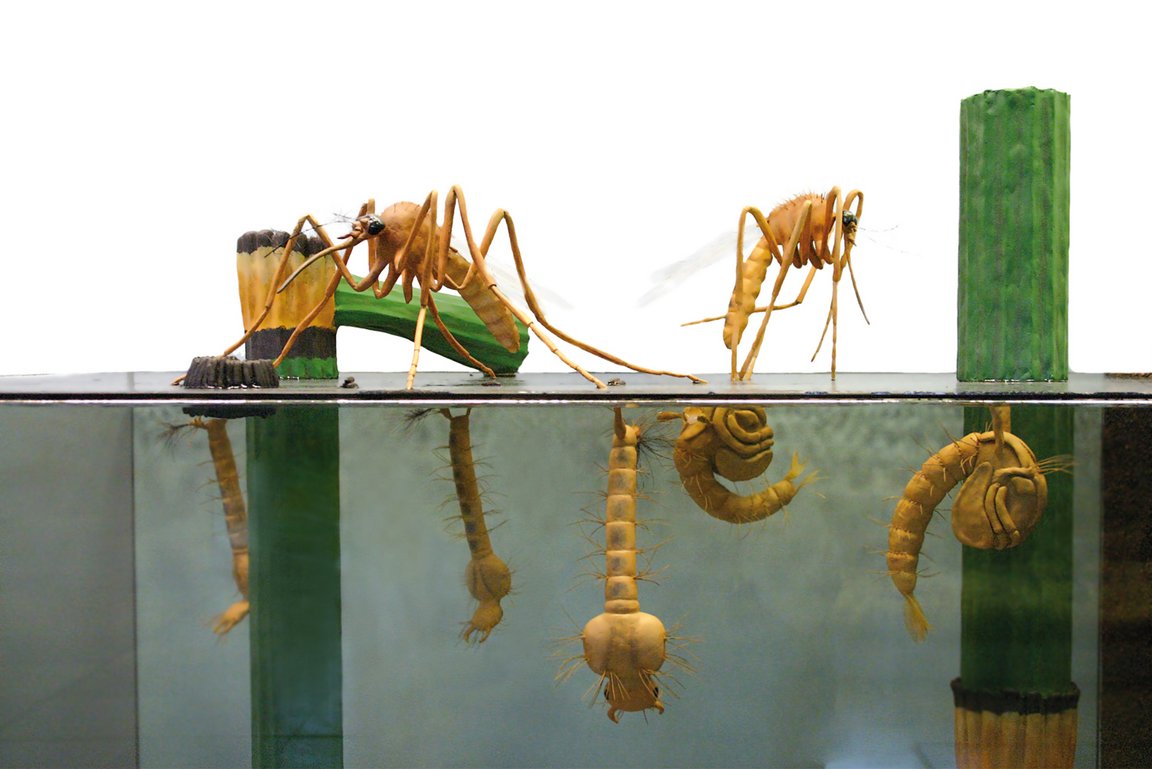

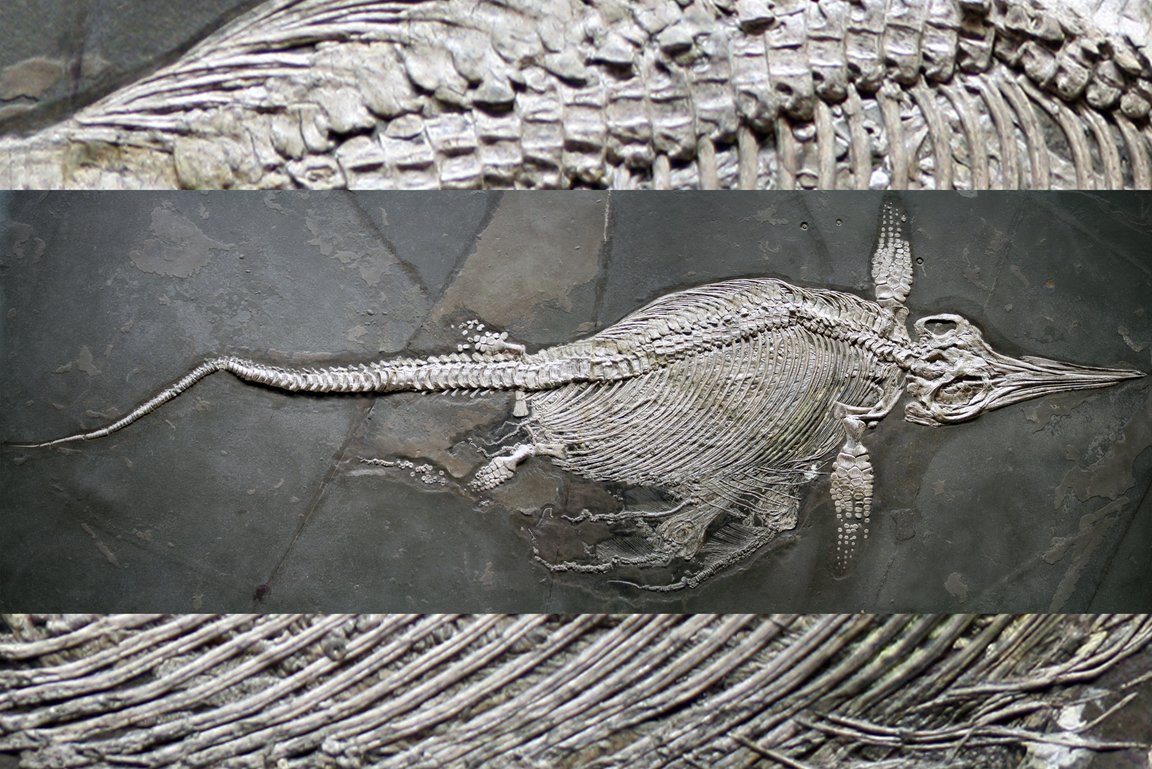

Nach dem massenhaften Aussterben von Meerestieren vor 250 Millionen Jahren drangen Reptilien vom Land in die Ozeane vor. Sie entwickelten innerhalb weniger Millionen Jahre eine erstaunliche Artenvielfalt und ganz verschiedene Formen der Fortbewegung: Die Fischechsen begannen als schlängelnde Schwimmer und hatten schließlich eine delfinähnliche Körperform; die Schwanzflosse diente dem Antrieb, die seitlichen Flossen zum Steuern, Flossenechsen nutzten dagegen Arme und Beine zum Antrieb, während der Rumpf versteift war. Rätselhaft bleibt die Schwimmtechnik der Giraffenhalsechsen.

Das Muschelkalk-Meer verschwand vor 235 Millionen Jahren nicht schlagartig aus dem süddeutschen Raum. Noch im Unteren Keuper stieß das Meer mehrmals vor und zog sich wieder zurück. In Phasen des Rückzuges schufen aus dem Norden und Osten kommende Flüsse riesige Deltagebiete, in denen sich eine üppige Vegetation entwickelte.

Für Panzerlurche, urtümliche Amphibien, die schon in der Buntsandstein-Zeit weit verbreitet waren, waren die Sümpfe ein Paradies. Mastodonsaurus erreichte mit sechs Metern Länge gigantische Ausmaße. Äußerlich glichen die meisten Panzerlurche „Riesen-Molchen“, langgestreckt, mit kurzen Beinen und kräftigem Ruderschwanz, allerdings waren sie stark gepanzert.

Funde von landlebenden Reptilien sind dagegen sehr selten. Grabungen durch das Naturkundemuseum Stuttgart haben in den letzten Jahren aber mehrere bisher unbekannte Arten zutage gefördert. Die meisten Funde stammen von Verwandten der heutigen Krokodile. Einer der größten unter ihnen war Batrachotomus, der "Lurchenschlächter".

Während des Mittleren Keupers war Süddeutschland überwiegend Festland, eine offene relativ trockene Landschaft, hin und wieder unterbrochen von wenig ausgedehnten Wäldern. In manchen Gebieten gab es aber durchaus auch Flüsse und größere Seen. In den verschiedenen Lebensräumen dieser Landschaft entwickelte sich eine vielfältige Pflanzenwelt. Vor allem Nacktsamer wie die Cycas-Gewächse, Bennettiteen und Nadelbäume erreichten im Erdmittelalter ihre Blütezeit.

Fische sind in dieser Zeit selten. Zeitweise beschränkte sich die Fauna neben Lungenfischen fast vollständig auf den Schmelzschuppenfisch Semionotus, der bevorzugt in Flüssen lebte. Trockneten diese aus, sammelten sich die Fische bis zum bitteren Ende in den verbliebenen Wasserlöchern.

Im Oberen Keuper (Rhät) änderte sich die Situation grundlegend. Das Meer – und damit auch die Fische – drang wieder nach Süddeutschland vor. Reste von Haien, Zähne und Schuppen von Knochenfischen sowie Knochen von Meeresreptilien und fossiler Kot reicherten sich zusammen mit Sand und Geröll durch Wasserströmungen in unvorstellbarer Menge in Knochenhorizonten („bonebeds“) an.

Zur Zeit des Oberen Schwarzen Juras war Zentraleuropa von einem bis zu 150 Meter tiefen Schelfmeer bedeckt. Seine Besonderheit und gleichzeitig der Grund für die Entstehung einzigartiger Fossilien: Das Wasser wies eine deutliche Schichtung auf. Oben schwamm leichtes, warmes Wasser, in der Tiefe lag schwereres, kühleres Wasser mit etwas höherem Salzgehalt. Die unterschiedlich dichten Wasserschichten durchmischten sich nur wenig. Am Meeresboden wurde beim biologischen Abbau organischen Materials durch Bakterien Sauerstoff verbraucht, einen Zustrom sauerstoffreichen Oberflächenwassers gab es nicht.

Die Folge: Fäulnis am Boden, die Bildung giftigen Schwefelwasserstoffs, die Entstehung einer „Todeszone“, in der Leben kaum möglich war.

Abgesunkene Kadaver, zum Beispiel große Fischsaurier, wurden also weder durch Aasfresser zerstört noch durch Strömungen verdriftet – und blieben so über Jahrmillion nahezu vollständig erhalten.

Aus der kurzen Zeit des oberjurassischen Posidonienschiefer-Meeres (knapp zwei Millionen Jahre) gibt es ungleich mehr Wirbeltierreste als im gesamten Braunen Jura (20 Millionen Jahre). Nur gelegentlich kamen beim Abbau der Erzflöze im Eisensandstein oder bei Großbaustellen einzelne Knochenreste oder Zähne von Reptilien und Fischen oder auch Schalen wirbelloser Tiere zum Vorschein.

Der Grund: Im gut durchlüfteten, flachen Braunjura-Meer wurden Kadaver und Schalentiere normalerweise durch Strömungen auseinandergerissen oder von Aasfressern zerstört.

Ausnahmen finden sich nur im Opalinuston, in dem die Tierleichen tief einsanken und so vor dem Zerfall bewahrt blieben. Bei einigen Ammoniten, wie Leioceras opalinum, blieb sogar die ursprüngliche Schale erhalten.

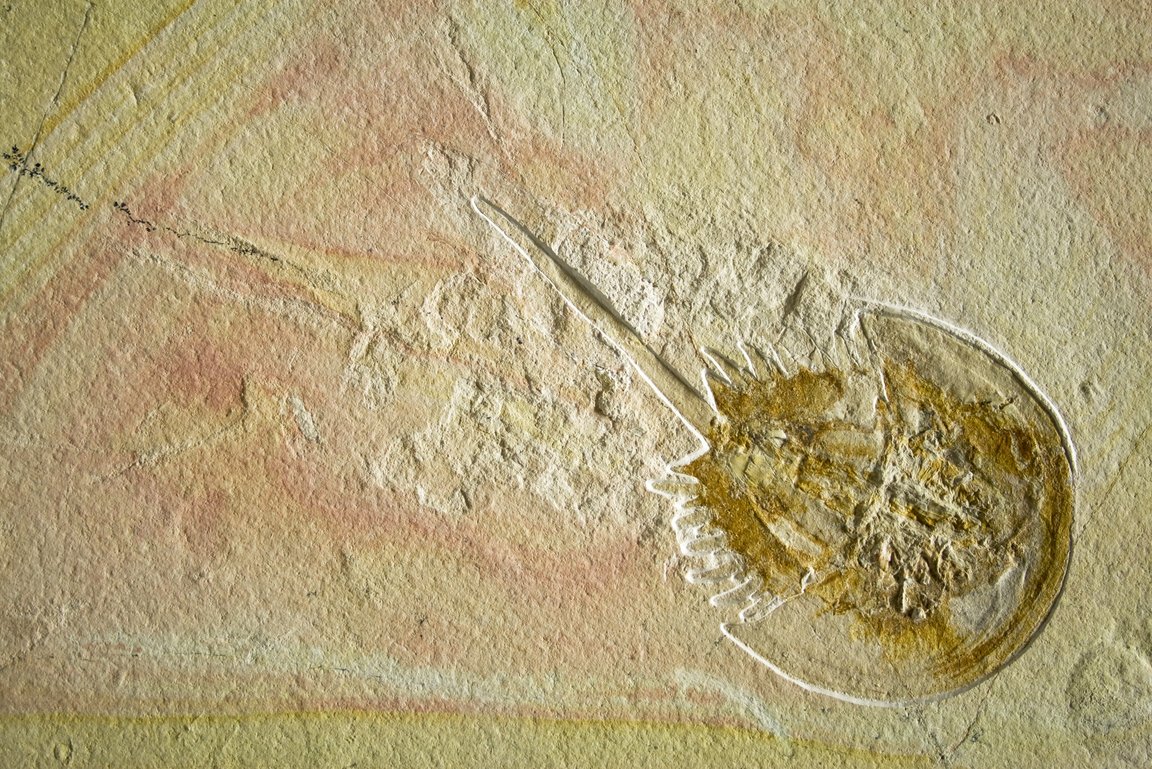

Wo heute die Schwäbische Alb emporragt, erstreckte sich während der Zeit des Weißen Juras der Meeresboden mit einem beachtlichen Relief aus Schwammriffhügeln. Als sich das Gebiet hob, gerieten manche dieser Riffe in die Nähe des Meeresspiegels. Erst jetzt konnten sich Riffkorallen ansiedeln, die wegen ihrer Symbiose mit Algen von Sonnenlicht abhängig sind. Manche Hügel tauchten sogar als Inseln auf.

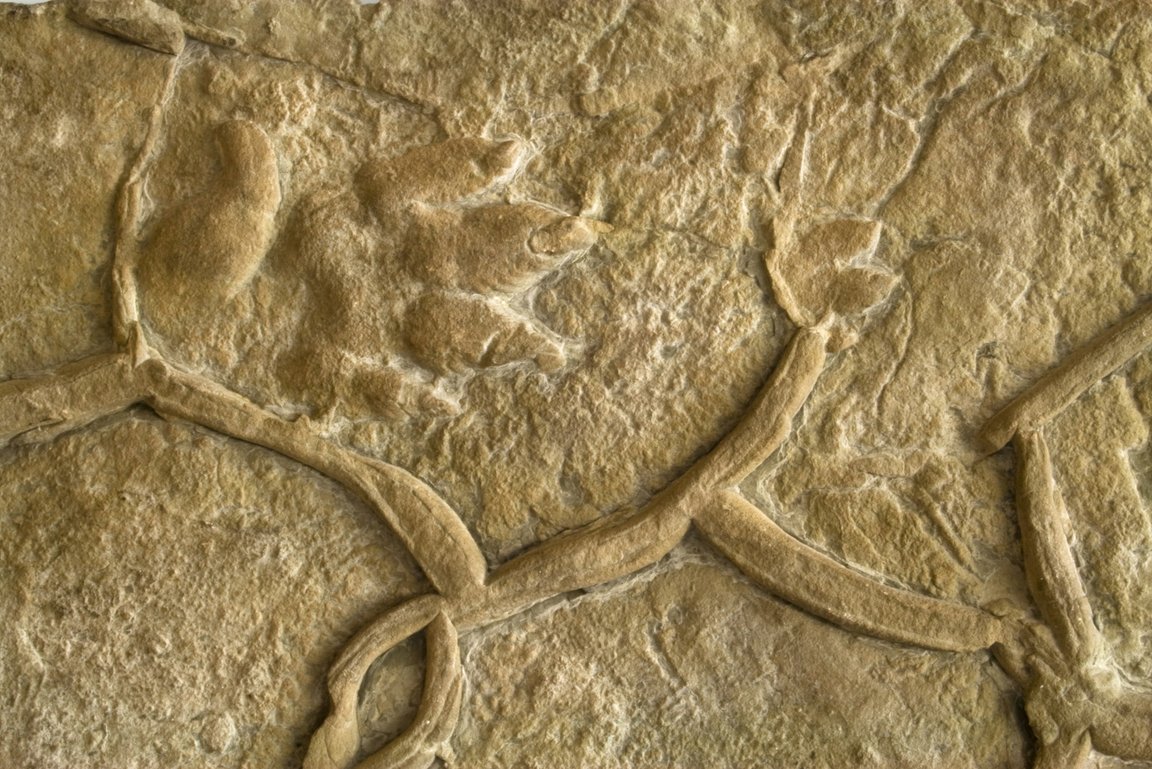

Dazwischen bildeten sich tiefe, vom offenen Wasser fast abgeschlossene Lagunen, in denen sich fein geschichtete Kalke, sog. Plattenkalke, ablagerten. Sauerstoffmangel verhinderte dort ein Bodenleben und damit die Zersetzung – der Hauptgrund für die herausragende Fossilerhaltung.

Die Vielfalt der Lebensräume – Schwammriffe, Korallenriffe und Lagunen – führte im Weißen Jura zu einem großen Artenreichtum.

M. Kovalenko

M. Kovalenko

M. Kovalenko

M. Kovalenko

Das Ende kam aus dem All: Der Einschlag eines Asteroiden vor 66 Millionen Jahren, heftige Vulkanausbrüche und nachfolgende Klimaveränderungen setzten den Schlusspunkt unter die Ära der Dinosaurier. Eine jahrmillionenlange Erfolgsgeschichte fand in einem der größten Massenaussterben, das den Planeten Erde je heimgesucht hat, ein abruptes Ende.

Nach jedem der „Big Five“, den fünf größten Massenaussterbe-Ereignissen der Erdgeschichte, wurden die Karten vollständig neu gemischt. Viele ökologische Nischen sind frei geworden. Welche der Überlebenden haben die besten Trümpfe? Welche Tier- und Pflanzengruppen nutzen die Chancen am effektivsten, wer wird die neue Ära prägen? Der Untergang der Dinosaurier erwies sich als Chance für die Säugetiere. Nach 150 Millionen Jahren Schattendasein in einer von den Sauriern beherrschten Welt wurde die Erde zum Planeten der Säugetiere. Ob Land, Süßwasser oder Meer, Wüste oder Packeis, Tiefland oder Hochgebirge, ob winzige Spitzmaus oder riesiger Wal: Säugetiere besiedelten schon bald in enormer Vielfalt sämtliche Lebensräume. Mit den Fledermäusen und Flughunden sind sie auch in der Luft erfolgreich – allerdings nur nächtens. Tagsüber müssen sie hier das Feld zugunsten anderer Überlebender der Katastrophe räumen. Diese Nische haben die Dinosaurier in Form ihrer direkten Nachfahren, den Vögeln, behauptet.

„Tertiär“ wird das Zeitalter genannt, das mit dem Asteroideneinschlag vor 66 Millionen Jahren begann und bis zum Eiszeitalter vor 2,6 Millionen Jahren dauerte – ein langer und in Südwest-Deutschland besonders ereignisreicher Zeitraum: Tektonische Kräfte sorgen dafür, dass sich die Erde großräumig aufwölbt, bis schließlich der Rheingraben einbricht. Im Süden steigen allmählich die Alpen empor und erodieren gleichzeitig schon wieder; die Schuttmassen landen zwischen Alpen und Alb, zunächst in einem Meer, später in einer Seenplatte. Vulkanismus erschüttert das Land ebenso wie eine neue Heimsuchung aus dem All, die den mächtigen Einschlagskrater des Nördlinger Ries‘ ebenso wie den kleineren des Steinheimer Beckens schlug.

All das ist dokumentiert in einzigartigen Fundstellen, die vom Naturkundemuseum Stuttgart seit Jahrzehnten mit wissenschaftlichen Grabungen erschlossen werden und die jetzt im Zentrum unserer neuen Dauerausstellung im Museum am Löwentor stehen: Wir entführen in immergrüne Lorbeerwälder am Ufer eines Meeresarms, der den Rheingraben durchzog, stehen am Ufer von Langzeitseen, die sich im Explosionskrater des Randecker Maars und im Einschlagskrater des Steinheimer Beckens entwickelt haben oder schauen, am Südrand der Schwäbischen Alb stehend, über das Meer auf die im Süden emporsteigenden Alpen (oder auf den aus den Fluten auftauchenden, wahrlich furchterregenden Hai Megalodon).

Mit dem „Tertiär“ schließen wir die letzte Lücke der grundlegenden Neugestaltung unserer Ausstellungen im Museum am Löwentor: Ab jetzt ist eine (fast) lückenlose Zeitreise durch 250 Millionen Jahre südwestdeutsche Erdgeschichte möglich. Eine Fülle von einmaligen Originalfossilien werden durch originalgetreu nachgebildete Lebensräume voller interessanter Details in Zusammenhang gebracht, ob in Jagdszenen am Ufer des Steinheimer Sees oder mit kämpfenden Gomphotherien, riesigen mit den heutigen Elefanten verwandten Rüsseltieren. Auch medial tauchen Sie eindrucksvoll mitten hinein in die früheren Lebenswelten, die wir aus den Fossilbefunden in allen Einzelheiten rekonstruieren können.

Die jüngste Epoche der Erdgeschichte, das Quartär, ist durch starke Klimaschwankungen gekennzeichnet ist. Die Jahresdurchschnitts-Temperatur lag während der Kaltzeiten 5°C unter der heutigen. In den Warmzeiten herrschte dagegen ein warm-gemäßigtes Klima, die Durchschnittstemperaturen lagen teilweise einige Grad über der heutigen.

Der wiederholte Wechsel von Kalt- und Warmzeiten führte zu einem deutlichen Wandel in der Tier- und Pflanzenwelt.

Die eisfreie und nährstoffreiche Lösssteppe der Kaltzeiten mit ihren zahlreichen Kräutern lieferte reichlich Nahrung für große Rentier- und Pferdeherden. Auch Fellnashörner, Mammute und Moschusochsen lebten hier. In den Warmzeiten gediehen Pflanzen wie Zürgelbaum, Wasserulme und Feuerdorn. Üppige Wälder mit Eichen und Hainbuchen boten Damhirschen und Waldelefanten einen idealen Lebensraum. Sogar Flusspferde und Wasserbüffel lebten entlang der Flussläufe. Raubtiere, wie Wölfe und Höhlenbären, waren klimatisch weniger anspruchsvoll. Sie lebten in Kalt- und Warmzeiten in Süddeutschland.

Von herausragender Bedeutung im Quartär sind die Evolution des Menschen und seine Ausbreitung über die Erde. Auch in Baden-Württemberg konnten vier bedeutende menschliche Fossilien geborgen werden. Am bekanntesten ist, neben dem Heidelberger Urmenschen und dem Neandertaler, sicher der Schädel des Ursteinheimers.

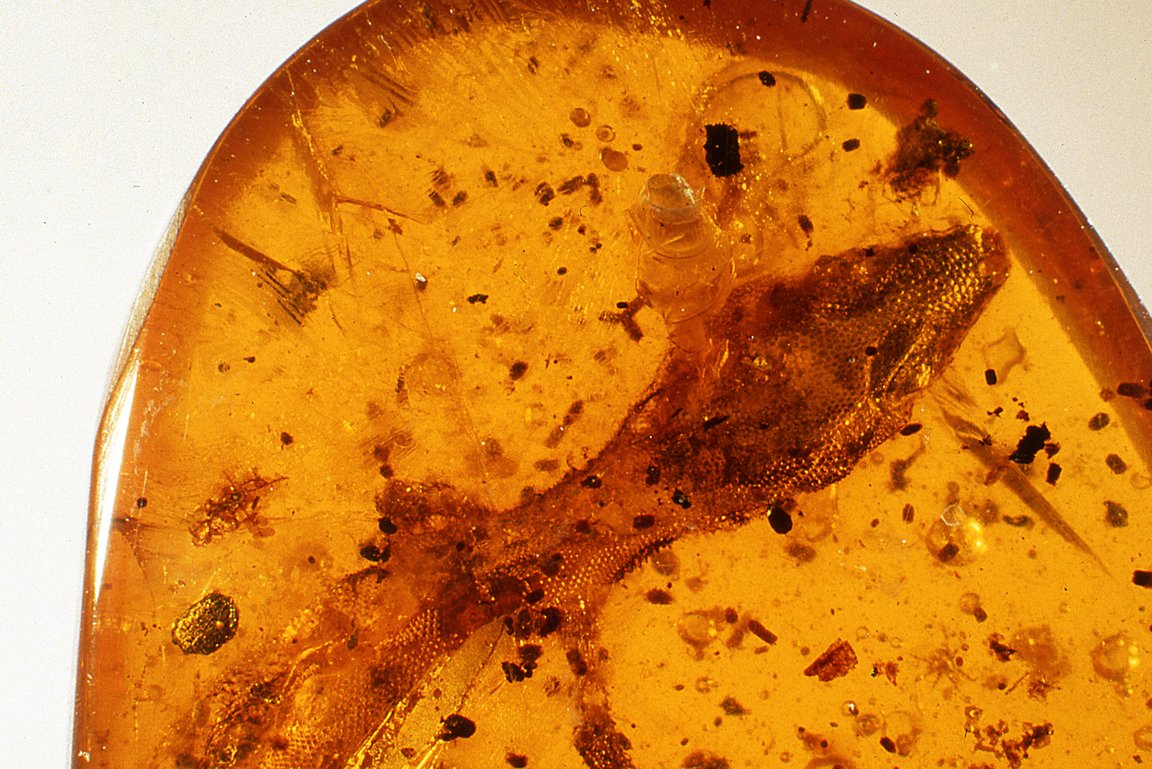

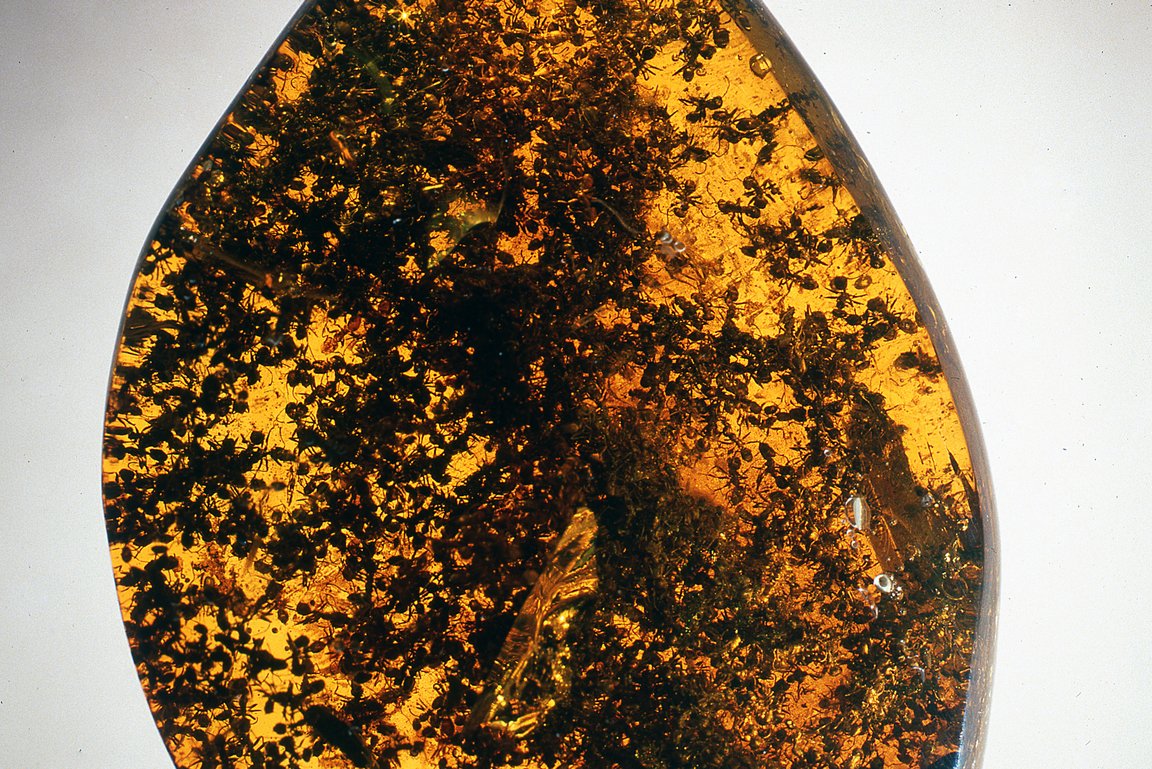

Der Faszination von Bernstein kann sich kaum jemand entziehen, obwohl es sich dabei "nur" um Harz handelt, das Nadelbäume und manche Laubbäume zur Wundversiegelung produziert haben. Im Laufe von Jahrmillionen entwichen alle leichtflüchtigen Bestandteile und die übrig gebliebenen Fadenmoleküle verknoteten und verhakten sich untereinander. Nun erst ist es Bernstein: geruchsfrei, nicht klebrig, kurzzeitig stabil gegen Lösungsmittel und brennbar. Auf der letzten Eigenschaft beruht auch der Name. Die Bezeichnung kommt aus dem Niederdeutschen: Börnsteen = brennbarer Stein. Fast überall auf der Welt und in unterschiedlichen Abschnitten der Erdgeschichte wurde Bernstein gebildet. Entsprechend vielfältig sind seine chemischen Bestandteile und seine Farbvarianten, die durch Verwitterungsprozesse oder durch eingeschlossene Luftbläschen, Flüssigkeitströpfchen oder sonstige Verunreinigungen hervorgerufen werden. Für die Wissenschaft interessant ist weniger der Bernstein selbst. Wichtiger sind die in ihm eingeschlossenen Tiere und Pflanzen, sog. Inklusen, die in ihrer natürlichen Gestalt erhalten sind.