Obwohl Baden-Württemberg als gut erforschte Region gilt, zeigt eine neue Studie, dass es selbst im “Ländle” noch eine beeindruckende, bislang verborgene Insektenwelt zu entdecken gibt. Mittels genetischer Methoden konnte ein Forschungsteam des Naturkundemuseums erstmals der Vielfalt winziger Wespen auf die Spur kommen.

Im Rahmen des „German Barcode of Life“-Projekts sammelten die Forschenden an 18 Standorten in Baden-Württemberg 2136 Exemplare der bisher wenig erforschten Überfamilie Ceraphronoidea, von der bislang lediglich 36 Arten aus Deutschland bekannt waren. Mit modernem DNA-Barcoding, das einen kurzen Genabschnitt nutzt, um Individuen zuverlässig genetisch zu vergleichen, fanden die Forschenden in den Proben mindestens 193 genetisch unterscheidbare Gruppen. Dabei fanden sie einige Exemplare von Creator spissicornis, womit sie die Art erstmals in Deutschland nachweisen konnten.

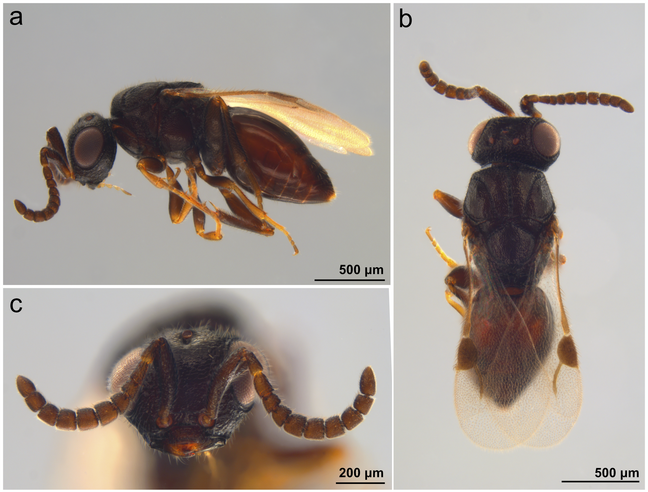

Ceraphronoidea sind winzige, aber ökologisch bedeutende Wespen. Weil sie als Parasitoide – also Wespen, deren Larven sich an einem Wirtsinsekt entwickeln und dieses im Laufe ihrer Entwicklung auffressen – an der Spitze komplexer Nahrungsnetze stehen, leisten sie einen unverzichtbaren Dienst: Sie sorgen für robuste, widerstandsfähige Ökosysteme und regulieren im natürlichen Pflanzenschutz die Populationen von Schadinsekten ganz ohne chemische Mittel.

Baden-Württemberg dient der Studie als ideale Modellregion: Dank seiner unterschiedlichen Geologie sowie einer Vielfalt an Habitaten und artenreichen Landnutzungstypen wie den Streuobstwiesen und dem Steillagenweinbau beherbergt das Bundesland rund drei Viertel der bekannten Insektenarten Deutschlands. Diese landschaftliche Vielfalt schafft Nischen für zahllose Wespenarten und macht das „Ländle“ zum perfekten Labor für naturkundliche Grundlagenforschung.

„Nur ein Bruchteil unserer genetischen Gruppen ließ sich anhand existierender Daten mit bekannten Arten verknüpfen“, fasst Studienerstautorin Marina Moser vom Naturkundemuseum zusammen. „Das zeigt, wie dringend wir selbst in vermeintlich gut untersuchten Regionen weiterforschen müssen. Statt auf vollständige Artenlisten zu warten, sollten wir jetzt flächendeckend Lebensräume erhalten und aufwerten. So schützen wir nicht nur die Arten, die wir bereits kennen, sondern geben auch denen eine Chance, die bisher noch nicht formal nachgewiesen oder komplett unentdeckt geblieben sind.“

Veröffentlicht wurde der wissenschaftliche Artikel in der Fachzeitschrift “Biodiversity Data Journal”.