Meine Forschung konzentriert sich auf die Beschreibung neuer Arten und auf Untersuchungen zur Entstehung und Evolution subterraner Biodiversität von Käfern. Ziel ist ein besseres Verständnis von Arten, Populationen und deren Verbreitung.

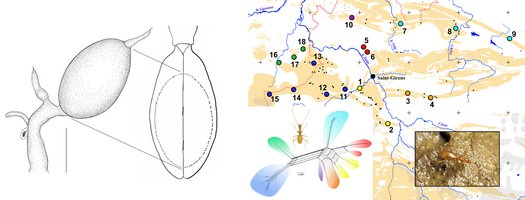

Subterrane Lebensräume gibt es auf der ganzen Welt. Obwohl Arthropoden fast 80% des Tierreichs ausmachen, haben nur relativ wenige – darunter aquatische und terrestrische Krebstiere, Spinnentiere, Tausendfüßer, Springschwänze und Käfer –unterirdische Lebensräume erfolgreich besiedelt. Extreme Umweltbedingungen und ein sehr begrenztes Nahrungsangebot, das fast ausschließlich vom Eintrag über die Oberfläche abhängt, kennzeichnen diese Lebensräume. Ursprung und Evolution des Höhlenlebens haben Biologen stets fasziniert, vor allem, weil die Organismen dort eine stark veränderte Biologie und Morphologie aufweisen. Der Verlust einiger Strukturen (Augendegeneration, Depigmentierung) wird ausgeglichen durch eine stärkere Ausbildung und höhere Empfindlichkeit anderer Sinnesorgane sowie weitere morphologische Anwandlungen (mechanische und chemische Sinnesorgane, Körperformänderungen).

Diese morphologischen Anpassungen gehen häufig mit Veränderungen des Lebenszyklus und des Stoffwechsels einher: Subterrane Arten zeigen bei der Fortpflanzung einen Trend zur „K-Strategie“, beispielweise durch die Produktion von wenigen, jedoch wesentlich größere Eiern, eine verlängerte Lebensspanne und in einigen extremen Fällen ebenfalls ein Verringerung der Anzahl der Larvenstadien.

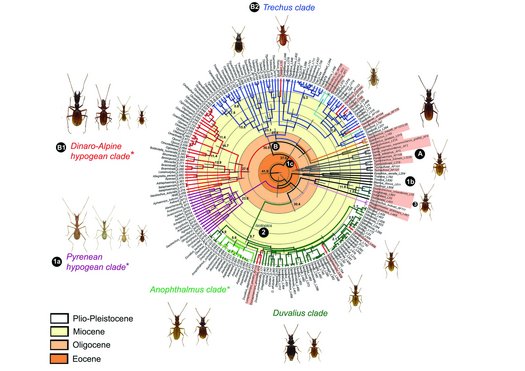

Höhlenlebende Invertebraten sind sehr gute Modelle zur Untersuchung von Artbildungsprozessen und Diversifizierung. Gründe hierfür sind die Isolation von Populationen in klar definierten Karsteinheiten fast ohne Genfluss. Dies führt zu genetisch stark strukturierten Populationen. In der Gruppe der Insekten haben viele Gruppen vom Käfern wiederholt subterrane Lebensräume besiedelt, aber nur zwei Käferfamilien, die Leiodidae (Leptodirini) und Carabidae (Trechini), haben einen nennenswerten Artenreichtum und eine weite geographische Verbreitung hervorgebracht. Arten beider Gruppen teilen morphologische Anpassungen an einen subterranen Lebensstil, wie den Verlust metathorakaler Flügel, Reduktion oder Verlust der Augen und Körperpigmentierung sowie Änderungen in Körperform und -größe.

Molekulare Techniken sind ein wirksames Instrument, um die Schwierigkeiten zu überwinden, die bei der phylogenetischen Analyse morphologischer Daten durch starke Konvergenzen auftreten. Dadurch lässt sich die stammesgeschichtliche Verwandtschaft dieser Gruppen besser untersuchen und verstehen. Es lässt sich zudem klären, ob sie als „lebende Fossilien“ oder als Invasoren der subterranen Welt betrachtet werden müssen. Höhlen werden oft als Inseln betrachtet, in denen die Fauna auf ein genau definiertes Gebiet beschränkt ist und der Genfluss zwischen den Populationen fehlt, was eine starke Differenzierung der Populationen erwarten lässt. Die Karst-Fragmentierung in isolierte Einheiten ist der Schlüssel zum Verständnis der Diversifizierung von Höhlenfaunen. Der Vorgang der allopatrischen Artbildung, bei dem Vikarianz-Ereignisse eine wichtige Rolle spielen, wird dabei besonders hervorgehoben. Der reduzierte Genfluss lässt subterrane Populationen, ähnlich wie Inselpopulationen, zu hervorragenden Modellen für die Betrachtung und Interpretation von Evolutionsmustern werden.

Die genetische Isolation vieler Arten in Karsteinheiten, ihre evolutionäre Entwicklung unter dem Einfluss eines starken unidirektionalen Selektionsdrucks und der genetischen Drift führen zu einem bemerkenswerten und oft noch höheren Endemismus als auf Inseln. Der Mikroendemismus der Höhlentaxa verleiht dieser einen hohen Wert. Unter den auf 50.000 bis 100.000 geschätzten streng subterrane Arten sind die Käfer der Triben Trechini (Carabidae) und Leptodirini (Leiodidae) einzigartige Modelle, um Evolutionsprozesse bei Arthropoden aufgrund einer extremen Diversifizierung und ihrer Anpassungsmöglichkeiten an das Leben unter der Erde zu untersuchen.