Forschungsprofil

Frühe Landwirbeltiere

Unsere Forschung widmet sich der Evolution früher Landwirbeltiere. Dazu untersuchen wir die Fossilien der ältesten Tetrapoden, die Feinstruktur der Knochen und die Fossillagerstätten, in denen sie gefunden werden. Unser Ziel ist es, ein umfassendes Bild des Landgangs der Wirbeltiere zu gewinnen.

- In welchen Etappen vollzog sich der Landgang der Knochenfische vor 365 Mio. Jahren?

- Welche Lebenszyklen durchliefen die frühen Landwirbeltiere, und wie entstanden die sehr diversen Ontogenesen heutiger Amphibien und Amnioten?

- Wie entstanden die Larven der heutigen Amphibien und wie verbreitet war die Metamorphose?

- Wie wandelten sich die Organe und ihre Funktionen im Zuge des Landgangs (Nahrungsaufnahme, Atmung, Fortbewegung)

- Welche Life histories (evolutionäre Lebensstrategien) lassen sich bei den verschiedenen Gruppen erkennen?

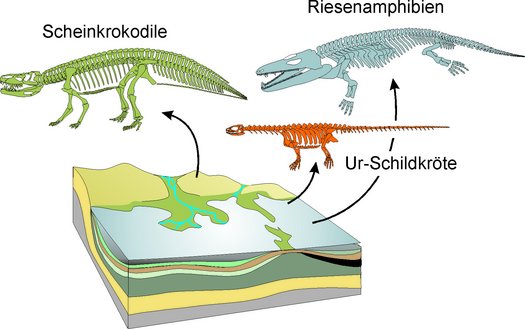

Reptilien der Trias

Ausgehend von den reichen Fossilfundstellen in Süddeutschland bearbeiten wir zahlreiche Funde aus heimischen Fossillagerstätten. Unsere Grabungen haben zahlreiche neue Arten zutage gefördert, die spannende Einblicke in die Evolution und Diversifizierung der Amphibien und Reptilien geliefert haben:

- Die frühen Amphibien-Verwandten (Temnospondylen) Trematolestes hagdorni, Kupferzellia wildi, Callistomordax kugleri, Megalophthalma ockerti

- Der Amnioten-Verwandte (Chroniosuchier) Bystrowiella schumanni

- Frühe Schuppenkriechtiere (Lepidosaurier): Fraxinisaura rozynekae, Vellbergia bartholomaei

- Rätselhafte Reptilien unklarer Herkunft: Quasicolognathus eothen, Stauromatodon mohli

- Frühe Verwandte der Krokodile und Vögel (Archosauromorpha): Rutiotomodon tytthos, Polymorphodon adorfi, Jaxtasuchus salomoni

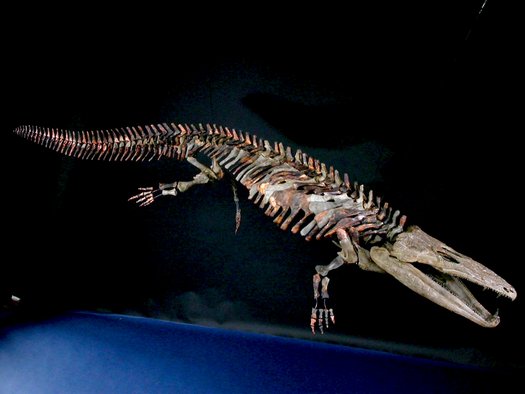

- Verwandte der Krokodile (Pseudosuchia): Batrachotomus kupferzellensis, Apatosuchus orbitoangulatus

- Die ältesten Brückenechsen der Welt (Der Rhynchocephale Wirtembergia hauboldae)

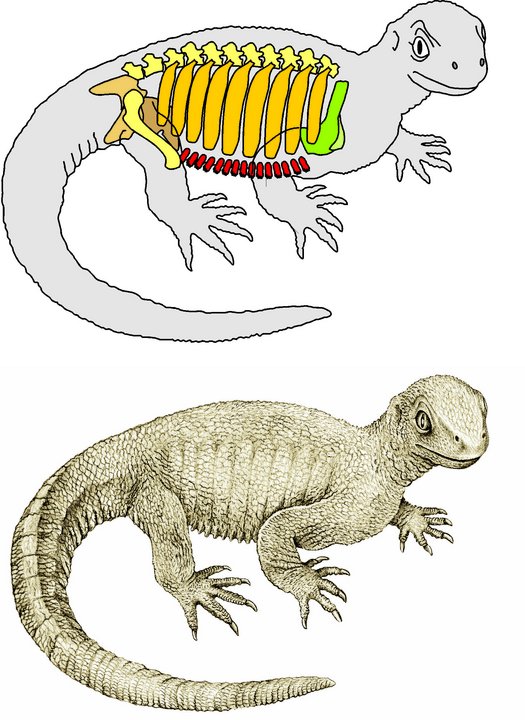

- Die ältesten Verwandten der Schildköten (Die Stamm-Schildkröte Pappochelys rosinae)

Ökosysteme der Trias

Die Auswertung vieler Grabungsdaten zu Fossilfundstellen hat es zunehmend ermöglicht, die Ablagerungsräume und Habitate zu rekonstruieren, in denen die triassischen Landwirbeltiere lebten. Uns interessieren vor allem die Nahrungsnetze und ihre Evolution im frühen Mesozoikum.

- Welche Auswirkungen hatte die Klima-Katastrophe an der Perm-Trias-Grenze auf die Landwirbeltiere?

- Welche Überlebens-Strategien entwickelten die Überlebenden der Krise?

- Wir erholten sich die Ökosysteme in den Flüssen und Seen, und wie bauten sich die Nahrungsnetze neu auf?

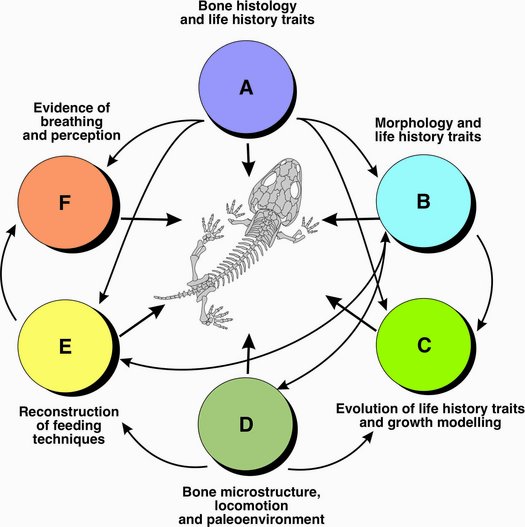

Methoden

- Anatomie des Skeletts

- Histologie und Mikrostruktur der Knochen

- CT-Scans

- Geochemie (Kooperation mit Universität Mainz)