Ein internationales Team unter der Leitung der Paläontologen Dr. Stephan Spiekman und Prof. Dr. Rainer Schoch vom Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart beschreibt in der renommierten Fachzeitschrift „Nature“ ein frühes Reptil aus der Triaszeit namens Mirasaura grauvogeli – „Grauvogels Wunderreptil“. Benannt wurde es nach dem Finder des Fossils, Louis Grauvogel, dessen Sammlung an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart übergeben wurde.

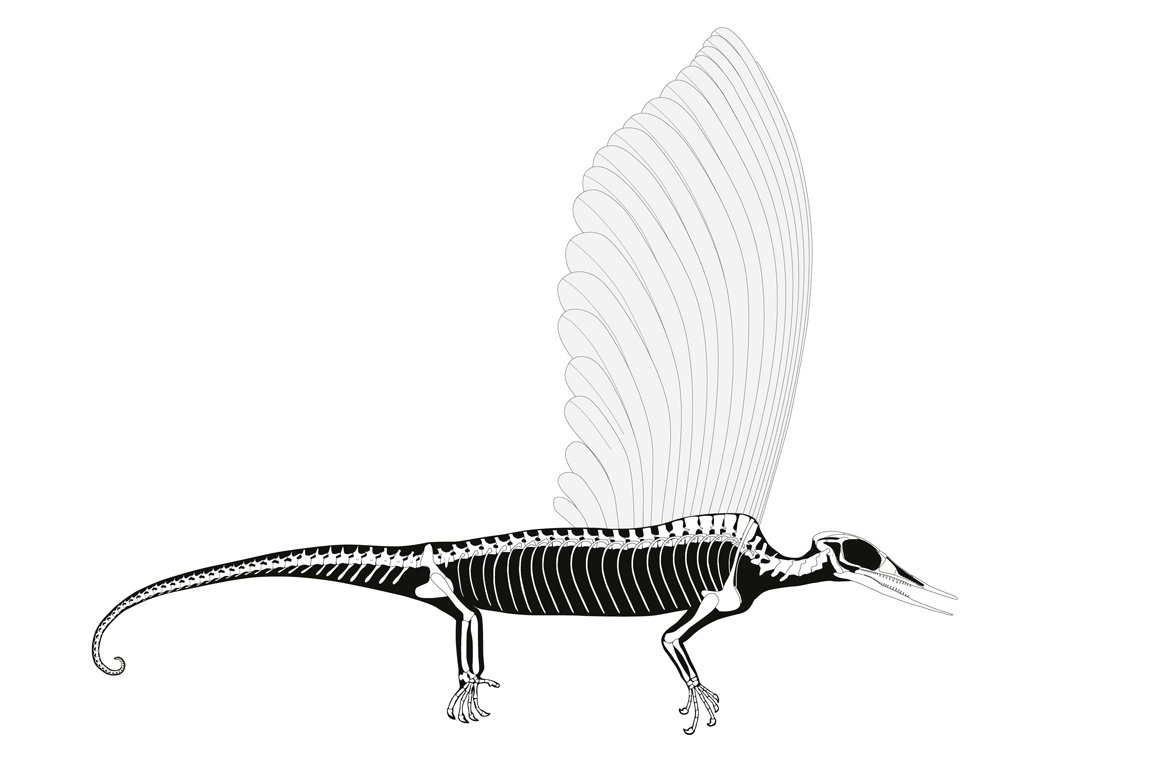

Der baumbewohnende Saurier besaß einen Rückenkamm mit bislang unbekannten, komplexen Hautauswüchsen, die als evolutionär sehr frühe Alternative zur Feder interpretiert werden. Der Fund zeigt, dass komplexe Hautstrukturen nicht nur bei Vögeln und ihren nächsten Verwandten vorkommen, sondern möglicherweise bereits vor den modernen Reptilien existierten. Die Entdeckung einer frühen, 247 Millionen Jahre alten „Federalternative“ erweitert das Verständnis der Evolution der Reptilien grundlegend.