Als Insektenforscherin oder Insektenforscher ist man schnell Ansprechpartner*in des engeren und weiteren Bekanntenkreises für alles, was mehr als vier Beine hat. Kaum krabbelt es im Haus oder Garten, landen Fotos oder Gläser mit den Insekten im Postfach oder auf dem eigenen Schreibtisch. Obwohl wir uns eigentlich mit Spannern (Nachtfaltern) und Brackwespen (Microgastrinae, parasitoide Wespen) beschäftigen, sind wir es deshalb gewohnt, immer wieder schnell in eine neue Gruppe einzutauchen, Literatur herauszusuchen oder Spezialisten für die Insektengruppe zurate zu ziehen. So auch mit Tapinoma magnum, der Großen Drüsenameise.

- Eine neue, unbeliebte Nachbarin: Die Große Drüsenameise Tapinoma magnum breitet sich aus

- Wie erkenne ich die Große Drüsenameise Tapinoma magnum?

- Der Tapinoma Verdachtsfall hat sich erhärtet – Was nun?

Kommentare (20)

Hallo, evtl haben wir diese Ameisen Tapinoma … auf unserem Grundstück und Bordstein . Sie Sind ungewöhnlich zahlreich, schnell, auffällige Nester und ziemlich aggressiv. Einzig die Tatsache, dass sie Puppen im kokon haben , was deutlich zu erkennen ist, sowohl die vielen Königinnen Puppen als auch die normalen passt nicht zur Beschreibung, die die Stadt Kehl in ihrem Flyer hat. Diese Nester sind auf jeden Fall auch überall in unserem Wohngebiet an den bordsteinkanten. Adresse: Am Kirschgarten 79367 Weisweil. Ich würde noch Fotos schicken, wenn das Wetter sich bessert. Hilft es für Ihr Projekt? / Kartierung?

Wäre gut, wenn man die Bilder anclicken könnte zum Vergrößern. Eine Karte wo man die Verbreitung sehen kann wäre auch nicht schlecht.

Vermutlich machen die Mittelmeerländer nichts gegen die Tapis...

Liebe Frau Höcherl,

Lieber Herr Wanke,

vielen Dank für den erhellenden Artikel.

In meiner Region, dem Süden von Rheinland-Pfalz, häufen sich aktuell die bestätigten Meldungen von T. magnum.

In meinem privaten Garten wollte ich eine Probe der Ameisen unter einer Steinplatte nehmen. Dabei viel mir auf, dass dort sowohl größere Ameisen als auch kleine gelblich rote unterwegs waren. Eine Internet-Recherche legt nahe, dass es sich um die Gelbe Diebesameise (S. fugax) gehandelt haben könnte - von den größeren Ameisen ist inzwischen keine Aktivität mehr erkennbar.

Ich frage mich folglich, ob nicht diese Art aufgrund des breiten Nahrungsspektrums inklusive der kleptoparasitären Art eine nachhaltige Bekämpfungsstrategie sein könnte, die sowohl die Ausbreitung invasiver Ameisenarten als auch die Bildung von Superkolonien unterdrückt.

Ggfs. sind Ihnen dazu ja Forschungsergebnisse bekannt, oder Sie können die Idee mit Ihren Fachkollegen besprechen.Mir fehlt leider der Zugriff auf die Literatur und die Zeit mich tiefer einzuarbeiten.

Auch wenn es eine Schnappsidee sein mag, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen.

Mir freundlichen Grüssen,

Max Schneider

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wir möchten Sie freundlich darauf hinweisen, dass unser Science Blog über das Thema und das Forschungsprojekt zu Tapinoma magnum sowie die wissenschaftlichen Arbeiten am Naturkundemuseum Stuttgart informiert. Bitte beachten Sie jedoch, dass dieser Blog nicht die geeignete Anlaufstelle für Fragen oder Empfehlungen zu Bekämpfungsverfahren für diese Art darstellt. Bei konkreten Anfragen an das TAPINOMA-Projekt bitten wir Sie, uns wie im Blog dargestellt eine E-Mail zu schreiben.

Wir danken für Ihr Verständnis und Ihr Interesse an unserer Forschung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team des Naturkundemuseums Stuttgart

Ein sehr informativer Artikel, für den ich als massiv Betroffene in einer südbadischen Gemeinde herzlich danke. Auch der Offenburger Workshop war ein gut besuchter und interessanter Beitrag zur Eindämmung dieser sich invasiv verhaltenden Ameisenart. Im Nachhinein betrachtet wären wir vor ca. drei Jahren für eine solch fundierte Erklärung dankbar gewesen. Da wir aber fast 40 Jahre lang nie Ameisenprobleme hatten, wussten wir zu Beginn dieses plötzlich massiv auftretende Phänomen nicht einzuschätzen, um gezielt die Völker zu dezimieren.

Allerdings gibt es aus meiner Sicht Gründe, die auch aktuell eine Eindämmung erschweren:

1. Nicht alle Haushalte in einem betroffenen Gebiet wollen (wegen Kleinkindern oder Haustieren) oder können (wegen Alter und Krankheit) konsequent, d.h. bis zu täglich, die Nester bekämpfen.

2. Nicht jeder Haushalt kann sich die teuren Gele leisten. Da wäre durch Austeilen dieser Mittel an Betroffene etwas gewonnen, wie das schon einige Kommunen tun.

3. Es ist unrealistisch, ausschließlich Schädlingsbekämpfer einzusetzen, weil sie sehr teuer sind und regelmäßig kommen müssten; zudem gibt es zu wenige, und die sind schon oft überlastet.

4. Es ist zwar verständlich und auch entsprechend gesetzlich geregelt, dass mit Bioziden sorgsam umgegangen werden muss, aber verantwortungsvollen Bürgern sollte es möglich sein, an kostengünstigere Produkte zur Selbsthilfe zu gelangen.

Ich spreche aus dreijähriger leidvoller Erfahrung; Hausmittel, auch Kieselgur helfen leider nicht. Es bedarf bestimmter Gele, wie ja auch auf dem Workshop in Offenburg von Fachleuten deutlich gemacht wurde. Zudem muss man regelmäßig kochendes Wasser in die Nester und Rinnen geben. Viel Zeitaufwand und Geld... Das Wichtigste: Informationen weitergeben, Nachbarn, Freunde und Bekannte aufklären und Konsequenz beim oft frustrierenden Kampf !!! Wir werden sie nach heutigem Kenntnisstand nicht mehr ganz elimieren können. Ameisen sind clever, und ihre Bekämpfung kostet weltweit viele Milliarden Dollar.

Hallo,

ich kann aus eigener Erfahrung Kieselgur sehr empfehlen. Es handelt sich um ein natürliches Pulver, das aus den versteinerten Überresten von Algen (Kieselalgen) hergestellt wird. Dieses Pulver hat mikroskopisch kleine, scharfe Kanten, die die äußere Wachsschicht der Insekten beschädigen, so dass sie austrocknen und schließlich sterben. Wir hatten vor ein paar Jahren auch ein riesiges Ameisennest (Ameisenart unbekannt) in unserem Hof. Die Ameisen sind in unserer ebenerdiges Haus eingedrungen und weder Giftköder noch Essig, Backpulver etc. brachte Besserung. Bis ich auf Kieselgur gestoßen bin, welches ich dann rund ums Haus verstreut habe und in alle Löcher wo die Ameisen herausgekommen sind. Nach wenigen Tagen hatten wir kein Problem mehr.

Mit freundlichen Grüßen

A. Steinmann

Hallo,

prima Artikel, ...

haben Sie schon daran gedacht Schulen, ggf. über die jeweiligen Bildungsministerien (z.B. im Bio-Unterricht, ...), einzubeziehen?

-> dann wäre der direkte Kontakt auch zu den betreffenden Gemeinden gegeben und auch die Info-Wege in die Bevölkerung wäre schneller, da ja die Familien, Arbeitskollegen, ... - angeschoben durch die Lehrer - sehr schnell funktionieren können, ... und außerdem würde das Fach Bio (Ameisen sind dort, soweit ich weiß, auch Thema) gleich noch mit interessanter und auch privat nützlicher Realität & Info gekoppelt ...!

VG

Hallo,

ich habe seit ein paar Jahren ebenfalls Ameisen im Rolladenkasten und in der Hauswandisolation. Bisher hat kein Mittel wirklich längerfristig geholfen sie zum um ziehen zu bewegen oder gar zu töten. Gibt es da was, was man ausprobieren sollte?

Gruß

Nach Ihrer Beschreibung hatten wir einen Tapinoma-Befall im Haus und zwar im Bereich Wand und Fußboden (Ytong, verputzt, Rauhfasertapete, Laminat). Aufgefallen sind zunächst die weißen feinkrümeligen Häufchen vor der Fußleiste. Nach der Demontage der Leiste stach mir die unterschiedliche Größe der Krabbler und ihre Flinkheit ins Auge. Das Ausbringen von Köderfallen (Spinosad, später Natriumkakodylat) zeigten keine Wirkung, also habe ich nach zwei Tagen begonnen, die Ameisen mit dem Staubsauger aufzusaugen, da ging die Stinkerei los. Dagegen half etwas Hausnatron. Das einzige, das einen gewissen Effekt hatte, war Backpulver, da lagen bei den weißen Häufchen tote Ameisen (sahen aus, wie schwarze Krümel). Ich habe um den vermuteten Nesteingang und den Straßen entlang mehr Backpulver verteilt und jedesmal, wenn Ameisen auftauchten diese mit einem Zyklonsauger weggesaugt, auch die Flugameisen. Das Ganze dauerte zwei Monate! Jetzt habe ich seit drei Wochen keine Spur mehr entdecken können und mich getraut, die Leisten wieder anzuschrauben. Was fressen die überhaupt in der Wand?

Sehr informativer Artikel, vielen Dank dafür. Mir stellt sich nur eine Frage: Welche tatsächlichen Schäden (im Ökosystem wie beim Menschen) verursacht Tapinoma magnum nun eigentlich? Außer Stromausfällen durch das Nisten auf elektrischen Anlagen habe ich nichts lesen können, warum die Art eigentlich so ein Problem darstellt. Solche Störungen an Energieversorgungsanlagen werden übrigens auch von vielen anderen großen und kleinen Arten hervorgerufen (Vögel, Nager, Waschbären, andere Insekten... - ich komme aus der Branche). Das Eindringen einer ortsfremden Art muss ja auch nicht per se problematisch sein, oder sehe ich das falsch?

Ihre Informationen sind ausführlich und interessant, aber ich stelle mir folgende Frage:

Da diese Art aus dem Mittelmeerraum kommt und eingeschleppt wurde, wird sie dort ja auch schon länger vorkommen. Was unternehmen die bisherigen mediterranen "Heimatländer" gegen diese Art? Findet dazu ein Austausch statt? Könnten wir von deren Erfahrungen profitieren? Wie sind dort die Schäden? Danke.

Guten Tag,

ich bin Recht verzweifelt, da ich nun das 3. Jahr infolge Ameisen im Rolladenkasten habe.

Alle möglichen Bekämpfungen helfen nicht, bzw. nur kurzfristig. So streue und gieße ich bereits in diesem Jahr seit Februar Gift. Zuerst sah es gut aus.

Aber seit einigen Tagen ist der Befall wieder so stark, dass alle Versuche nur von kurzfristiger Natur sind

Es waren in dem letzten Jahren bereits auch mehrere Kammerjäger da, ich hatte kurz darauf zwar meine Ruhe. Allerdings kommen die Ameisen jedes Jahr erneut und ich habe auch den Eindruck sie breiten sich weiter aus.

Die neue Biozid Verordnung macht es nicht einfacher.

Es muss ein anderer Ansatz her, die Art muss bestimmt werden! Welche Ameisen genau wohnen denn dort bei mir...

Und hier kommen Sie ins Spiel.

Darf ich Ihnen Proben zusenden?

Über Ihre Hilfe, bzw. Ihren Rat wäre ich sehr dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Rohwer

74354 Besigheim

Guten Tag,

vielen Dank für die Kommentare unter unserem Blogartikel und das darin enthaltene Feedback.

Bestimmungsfragen zu Tapinoma können wir leider ohne Fotos nicht beantworten. Ich würde Sie also bitten, die im Blog genannten Kriterien zu überprüfen und uns, falls weiterhin ein Verdachtsfall besteht, eine E-Mail mit aussagekräftigen Fotos an tapinoma@smns-bw.de zu senden.

Zur Kieselgur: Bei dem Stakeholder Workshop im April wurde über die Verwendung von Kieselgur als Barriere (z.B. zum Kompost) berichtet, aber wie effizient das wirklich ist, ist uns leider nicht bekannt. Die meisten Hausmittel wurden von den dort anwesenden Schädlingsbekämpfern als nicht besonders wirksam eingeschätzt.

Freundliche Grüße

Amelie Höcherl

Hallo, ich bin mir seit gestern sehr sicher das ich die Tapinoma magnum im Hochbeet und im Garten habe. Alle oben genannten Kriterien sind leider gegeben.

Ich habe mir die Mühe gemacht und habe je zwei Arbeiterinnen, einen König sowie eine Königin gefangen und eingefroren.

Die Königin ist etwas mit Schlamm überzogen.

Ein Unkraut zupfen oder gärtnern im Hochbett ist nicht mehr möglich da die Ameise zahlreich und verdammt schnell angreift. Auch im Garten muss ich aufpassen wo ich etwas mache.

Habe die Nesteingänge mit viel Wasser geflutet, 2 stunden später ist der Ausgang verlegt. Kochendes Wasser kann ich im Hochbeet nicht verwenden da mir sonst die Planzen eingehen...

Ich hatte mir letzte Woche SF-Nematoden bestellt und vorgestern erhalten, diese werde ich versuchsweiße heute Abend im Hochbett per Gießkanne verteilen.

Ich wohne ich Gaggenau und werde das morgen auch der Stadt melden.

Wo kann ich den die gefrorenen Ameisen hinbringen um zu 100 % sicher zu sein das es wirklich diese Art ist? Denke ich zwar nicht, aber ich hoffe das es nicht die Tapinoma magnum ist.

Vielen Dank

@Kai K2: Es könnte sich um Lasius brunneus handeln! Eine holzzerstörende Ameise, die in Gebäuden schwere statische Probleme hervorrufen kann. Artbestimmung unbedingt absichern! Und falls es sich um Lasius brunneus handelt, dann gezielte Bekämpfung durchführen!! Ameisen und Nest solange nicht stören! Die ziehen sonst sehr schnell in andere Teile des Hauses um und man muß sie erst wieder mühsam suchen!

Nicht nur nebenbei: Sehr guter Artikel zu Tapinoma magnum!

Wir haben den Verdacht das sich auf unserem Grundstück diese Ameisen Art ausgebreitet hat. Auf dem gesamten Grundstück haben wir sehr starken Sandaushub im Pflaster und der Terrasse. An einer großen Tanne haben wir eine Ameisenstraße bis in die Spitze mit wahrscheinlich tausenden von schwarzen Ameisen. Es sind Arbeiterinnen und mehrere Königin zu erkennen. Der Baum hat sich gewehrt und Masse an Harz abgesondert und damit die Tiere getötet. Den starken Sandaushub haben wir immer noch. Wir könnten ihren Experten Rat dringend gebrauchen.

LG

Norbert Protz

Guten Tag, wir haben seit einigen Wochen die Bestätigung, dass unser Grundstück, hauptsächlich die Wege (Natursteinpflaster) von der Tapinoma Magnum untergraben werden. Jetzt habe ich heute gehört, das diese mit dem Einsatz von Kieselgur bekämpft werden können. Liegen ihnen hierzu Erfahrungswerte vor?

Kieselgur hätte den absoluten Vorteil, dass keine direkte toxische Wirkung vorliegen würde...

Im Voraus herzlichen Dank für ihre Antwort.

Mit freundlichen Grüßen

Hedwig Klein

Exzellenter Artikel. Danke.

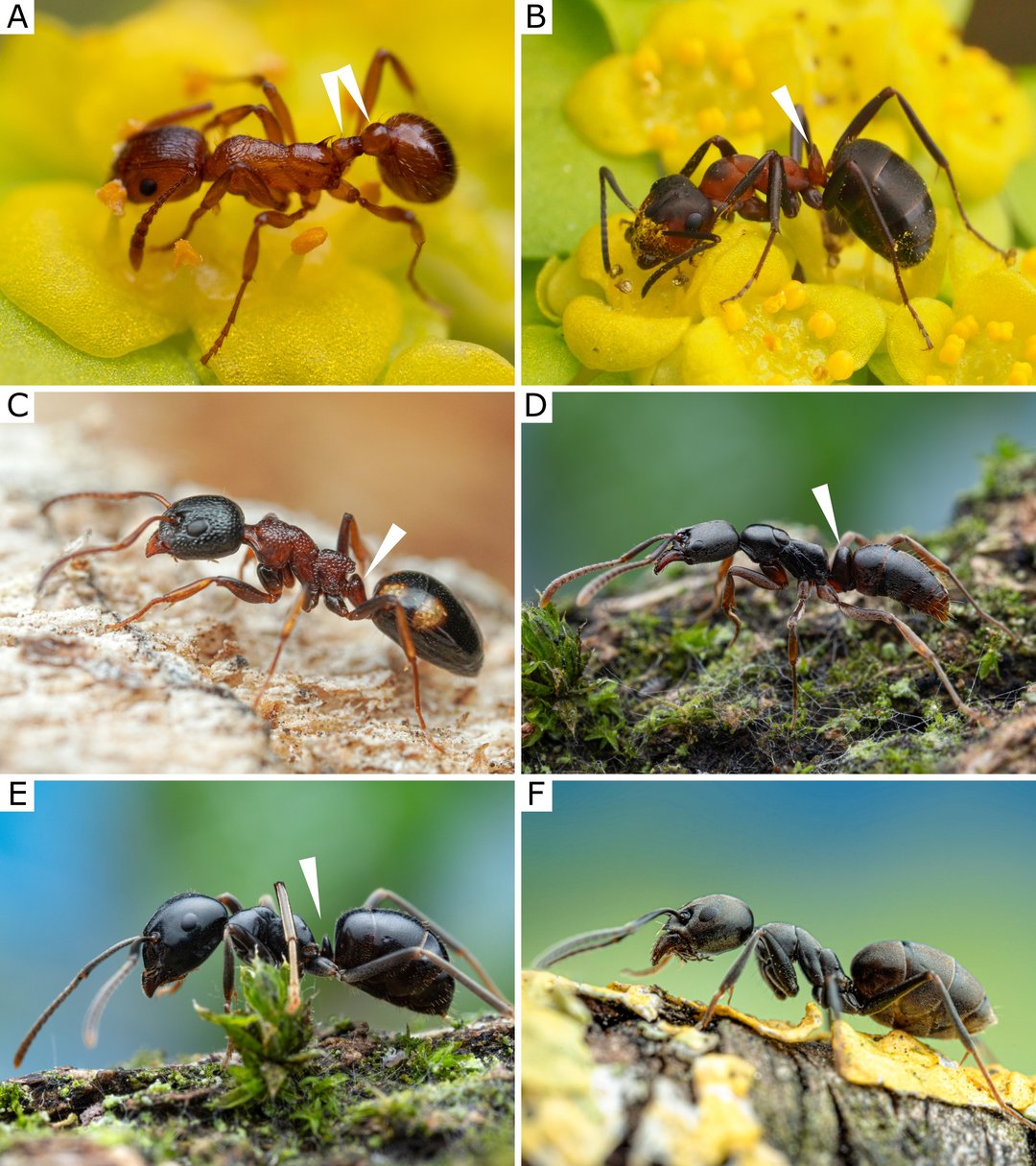

Tipp: Die Bildergalerie "Abbildung 3:" mit 6 Ameisentypen ist für den schnellen Leser irreführend. Bild F würde ich gesondert herausstellen und über die anderen informieren, dass sie eben KEINE Tapinoma Magnum sind, sondern zumeist Nützlinge.

Ich hatte eben (Juni 2025) in meinem Umgebindehaus im Zittauer Gebirge einen extremen Befall mit einem ca. 700 g schweren Brutnest auf einem Volumen von 50 x 25 x 2 cm in einer stark gedämmten Deckenkonstruktion (Historische "Einschubdecke" mit gewölbten Einschubbrettern). Ich fürchtete zunächst, es handelt sich um Tapinoma. Das Nest war nah dran an einer Deckeneinbaulampe. Diese Ameisen haben einen rötlichen Mittelteil, sind auch in der Lage Holz und Holzfaserisolierung zu zernagen, um sich Wege zu schaffen.

Es wird über das Vorkommen der Ameise T. magnum in den von Menschen besidelten Räumen berichtet. Wie ist es in der freien Natur? Dort kann sich die Art ungehindert ausbreiten. Unsere Maßnahmen beschränken sich nur auf den Schutz unseres Eigentums; und so lange wir warme Winter haben, bleibt es so.

Ansonsten sehr informativer Beitrag - Danke!

Danke, Christoph Heß, für Ihre Frage in Ihrem Kommentar vom 24.06.2025 um 07:49 Uhr. Sie verweist auf die übergeordnete Verantwortung des Menschen für die Folgen seines Handelns. Ameisen, die unabhängig vom Menschen sind und faszinierende Gemeinschaften bilden, sind von großem Wert für das Ökosystem in unseren Gärten. Unter anderem bestäuben sie Pflanzen, recyceln organisches Material und helfen bei der Bekämpfung anderer Schädlinge. Ameisen halten also das Ökosystem im Gleichgewicht. Statt über "Ausrottung" und 'Schädlingsbekämpfung" zu reden - ein sprichwörtlicher Kampf gegen Windmühlen -, sollten wir den Fokus darauf richtrn, wie wir wichtige Infrastrukturen für diese Herausforderung ertüchtigen, und im Übrigen sollten wir damit umgehen lernen, als Menscheit in und mit der Natur zu leben als sie immer wieder und weiter zurückzudrängen und uns Untertan zu machen. Gehwege und Straßen fsllen nur deswegen so zahlreich diesen Kleintieren "zum Opfer", weil sie sehr extensiv gebaut wurden und natürliche Flächen versiegeln. Und als Verantwortliche können wir nicht durch uns geschaffene Probleme dadurch lösen wollen, das wir neue Probleme erschaffen, etwa das weitere Sterben von Insektenarten durch das verstärkte Einbringen von breitenwirksamen Insektiziden für die Dezimierung eines Einzelproblems. Nicht zu vergessen auch die gesundheitlichen Auswirkungen auf den Menschen, dessen Luft, Boden und Nahrung kontaminiert wird.